鸟巢里的秘密

从盛大的飞行表演到雏鸟孵化,这本书通过大量图片展示了32种鸟类的繁殖和筑巢周期,包括往往不为人所知的那些迷人的交配和育雏细节。

在康奈尔大学鸟类学实验室的支持下,作者劳拉?埃里克森和玛丽?瑞德讲述了猛禽、蜂鸟、啄木鸟和鹪鹩等各种不同的个体令人惊叹的故事。

引言

当父母向自己的孩子讲解生命知识的时候,往往会拿“鸟类和蜜蜂”举例,虽然二者与哺乳动物的生理结构完全不同,而且大多数人其实对鸟类和蜜蜂的生活习性也不甚了解。因此,这本书旨在展示鸟类的家庭生活——一个历来被迷雾笼罩的话题。它不仅承载着我们的想象力,更丰富了我们的语言。

多样的生活方式

每一种鸟都有其独特的办法来面对繁衍后代的重重挑战:寻找配偶,宣示和保卫领地(有的鸟根本就没有领地意识),寻找或者建造鸟巢,在巢中产卵、保护和孵化这些卵(或让其他鸟类来帮它孵化自己的卵),喂养、保护乃至“教导”后代。有些鸟种的繁衍过程持续数周,而有些鸟种的持续时间超过一年。鸟类繁殖的过程纷繁交错,因此很难对具体行为

进行界定。例如:

— 雄性莺鹪鹩主要靠领地和巢洞来吸引配偶。

— 大蓝鹭把筑巢当作求爱的序曲。

— 对于黄昏锡嘴雀来说,求偶期给潜在配偶提供食物能让雌鸟准备好孵育后代。

— 繁殖成功与否直接影响到旅鸫配偶在下一个繁殖季节能否再续前缘。

这本书重点介绍了一些常见鸟类的家庭生活方式。书中的每一种鸟都演化出了各自的生存策略,但不论采取何种策略,其目的都是相同的——培育后代以继承双亲的基因。选择合适的配偶是鸟类延续自身基因的基础。华丽而健康的羽毛、欢快的鸣叫和活力四射的求偶表演,这些都可以帮助雌鸟识别最强壮、最健康的雄鸟。某些种类的鸟也会依靠这些指标来选择合作孵育的对象。雌鸟通常没有人眼易察觉的健康指标,但雌鸟对雄鸟求爱的反应有助于雄鸟评估雌鸟的健康状况,以及孵育后代的能力。

配偶忠诚

最健康的雄性蜂鸟会与好几只雌性蜂鸟交配。生产精子要比产卵更简单,也更省力。因此,相比雌鸟而言,雄鸟可能不太关心潜在配偶的健康状况。

在其他物种中,单配制(雄性与雌性一一配对)是常态。雄性乌鸦、天鹅和大雁一生只与一个配偶维持关系。因此,和雌鸟一样,雄鸟也有动力去选择最合适的配偶。许多终生维持配偶关系的物种,雄鸟有着和雌鸟一样的羽色,至少在人眼看来是这样的。

更多的鸟类则是采取连续单配制。这些鸟在一个繁殖季配对,或一起孵育一窝雏鸟,然后找到新的配偶,在同一季节孵育另一窝雏鸟。

在遥远的北方,夏日总是很短暂。因此当春季来临,雄性白头海雕飞临繁殖地后,必须迅速找到与自己的生理周期同步的配偶,以便为雌鸟产卵和孵育后代留下充足的时间。

比起鹪鹩、旅鸫、黑鹂等在领地内鸣唱以吸引异性的鸟类,白头海雕更愿意花数周、数月甚至数年的时间来选择配偶。不过一旦做出选择,在彼此的有生之年内它们都将相互依靠。那些整个冬季都待在一起的鸟类,在迁徙过程中就开始了求偶行为,所以它们到达繁殖地后不久便会准备繁殖。

在冬季,白头海雕很少会成双成对地出没。但每年春天,彼此结伴的成鸟总会回到同一块领地筑巢。无论是热情洋溢的空中求偶,还是脚踏实地的修缮鸟巢,都有助于巩固纽带,以及同步彼此的性激素水平。白头海雕每年都会回到同一个鸟巢,因此不需要重新建巢。

在一年的大部分时间里,雌鸟和雄鸟的生殖器官都是多余的包袱,会减慢它们的飞行速度,所以除了繁殖季节之外,这些器官都会收缩。大多数雌鸟都有一个功能性的卵巢,在一年的大部分时间里,它就像一小串葡萄。每颗“葡萄”都是一个发育中的卵子,从卵巢排出后卵子便停止发育。卵子内只有一个巨大的单细胞——卵黄,如果在排卵前或排卵后不久由精子受精,受精卵就会发育成一只小鸟。

产卵可不“廉价”对于鸟类来说,排卵总是会产生一个完整卵子。无论受精与否,这都给雌性带来了沉重的身体负担。例如,一只雌性棕硬尾鸭产下一窝卵,这些卵加在一起比它的体重还重。与宠物鹦鹉或家养的鸡不同,野生鸟类的身体如果不是强烈预感到合适的生殖时机,即卵子能发育成健康的幼鸟,一般也不会排卵。人类女性在怀孕前可能会连续数年每月排卵,但大多数鸟类都有阻止排卵的生理适应,直到它们:

— 处于一年当中适合繁殖的时间,有充足的食

物可以提供给雏鸟;

— 已找到一个合适的繁殖地,可以为它们提供筑巢和孵育幼雏所需的一切条件;

— 在繁殖区域内已经找到或建造了一个安全的地点来产卵(通常是一个巢);

— 雌鸟已找到合适的雄鸟,并与之交配。该雄鸟可为雏鸟提供优良基因,并能完成成功孵育后代所需的必要任务。

通常在雌鸟第一次排卵的几天内,交配就会开始。即使在较高的体温下,精子也能在雌鸟体内存活数天乃至数周。因此,如果在交配后雄鸟选择离开,雌鸟仍然能够产下受精卵。

细致入微地描述了 32 种鸟类的家庭生活。非常好看!而且有康奈尔实验室的众多照片作为佐证,可以一窥日常生活中极难见到的鸟类产卵、育雏行为。鸟类繁殖的各个阶段也介绍地非常详细,知识量大但毫不晦涩。唯一缺点可能是全是北美鸟类,我几乎都是见不着的。

有时就是这么玄妙,读的时候就觉得这本书的气质和其他很多观鸟书不太一样,后面留意到文章、摄影以及译者全是女性。翻译除了有一处把晚成鸟类误翻成早成鸟类,其他都很靠谱。

再举一个例子说明这本书多好看,那就是我读完后再翻开久负盛名的西布利的《何以为鸟》,顿时觉得也不过如此嘛!

可以在出版社网站进行

试阅

。

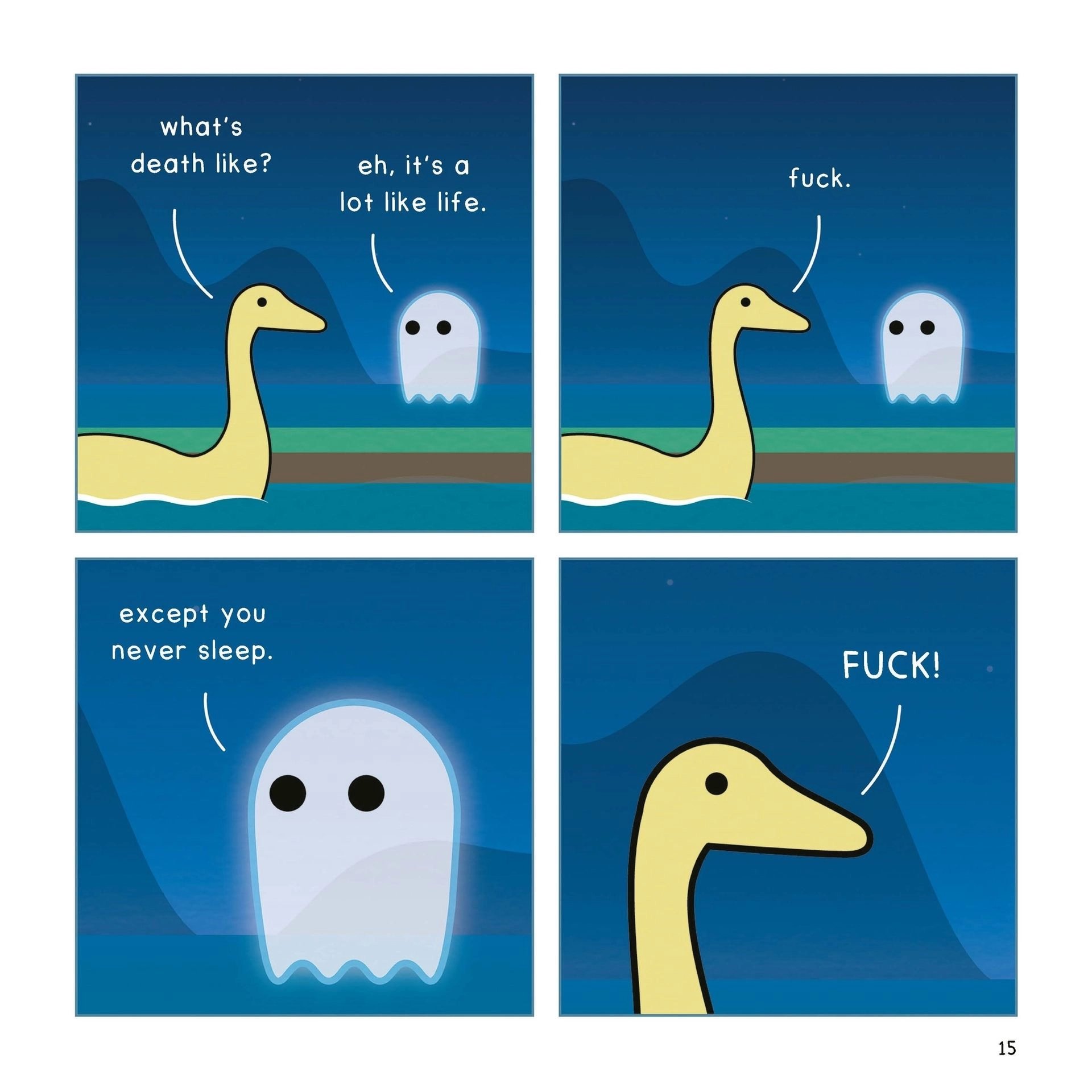

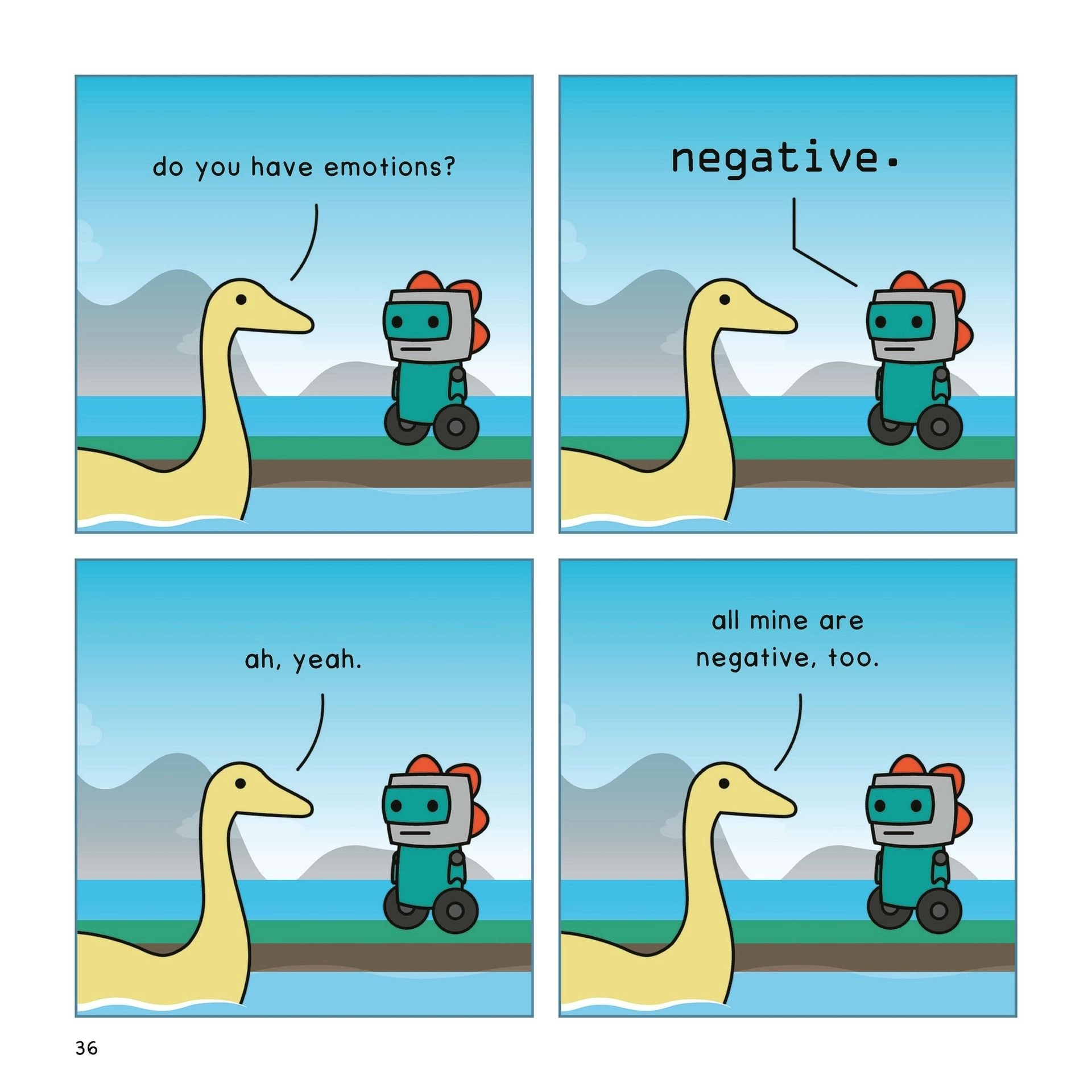

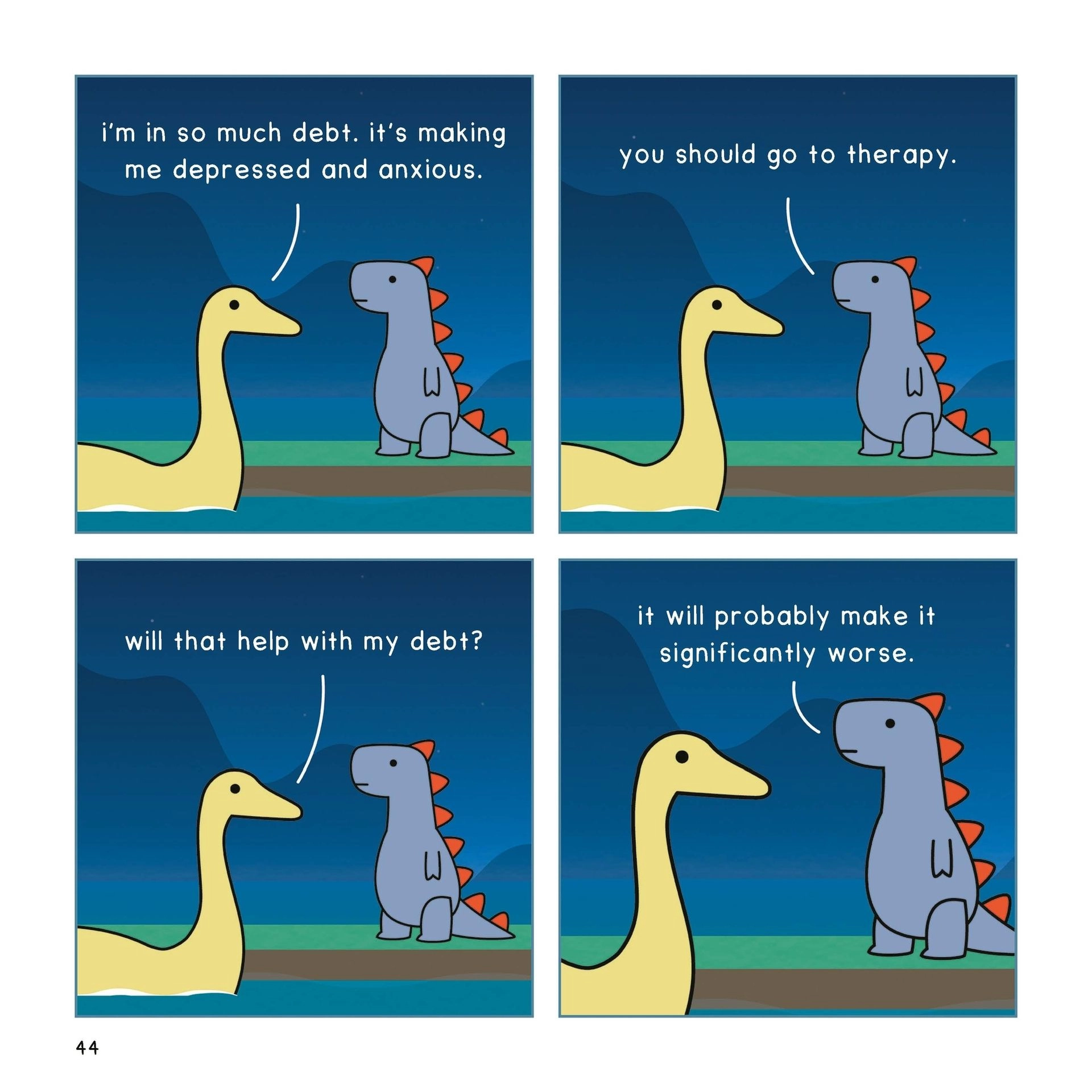

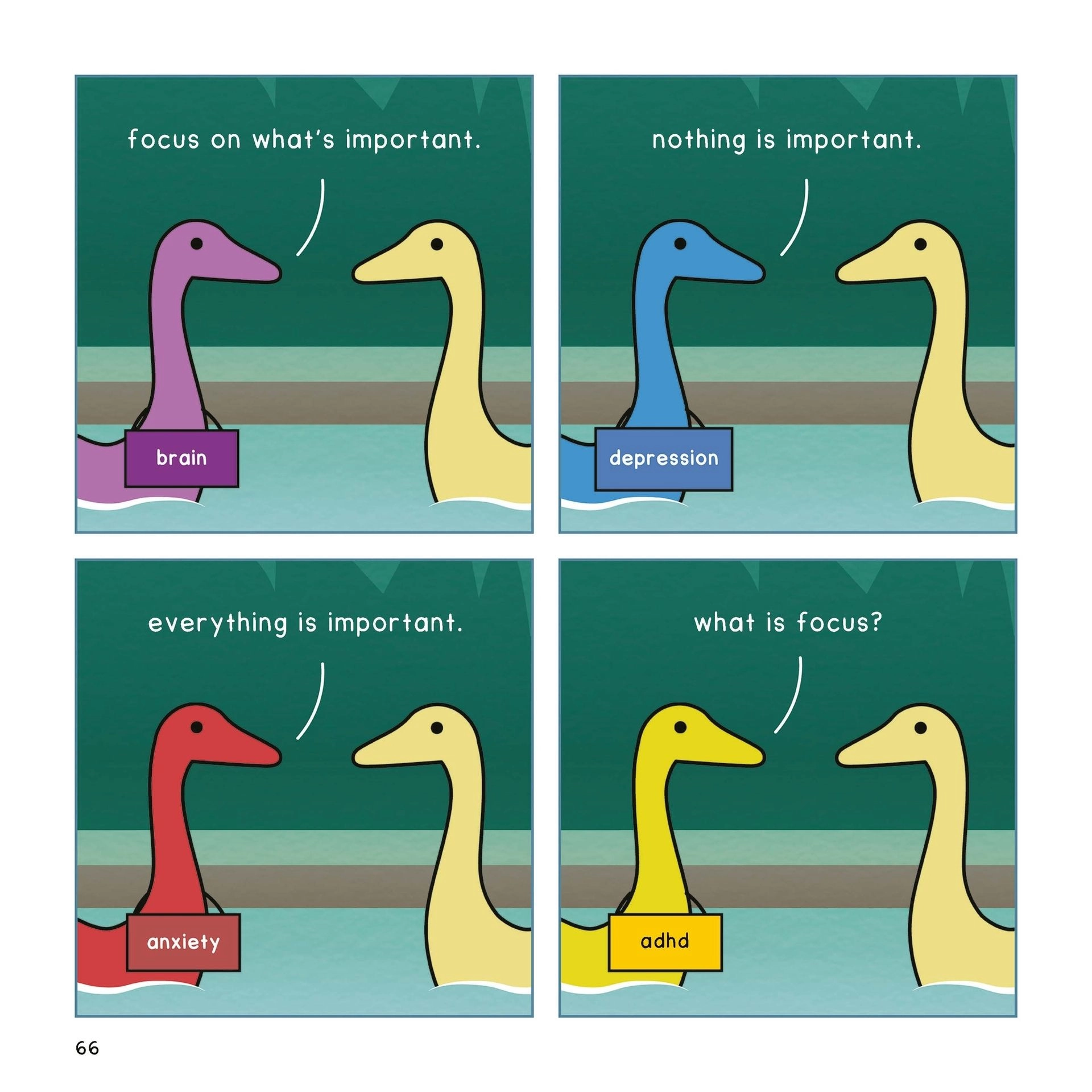

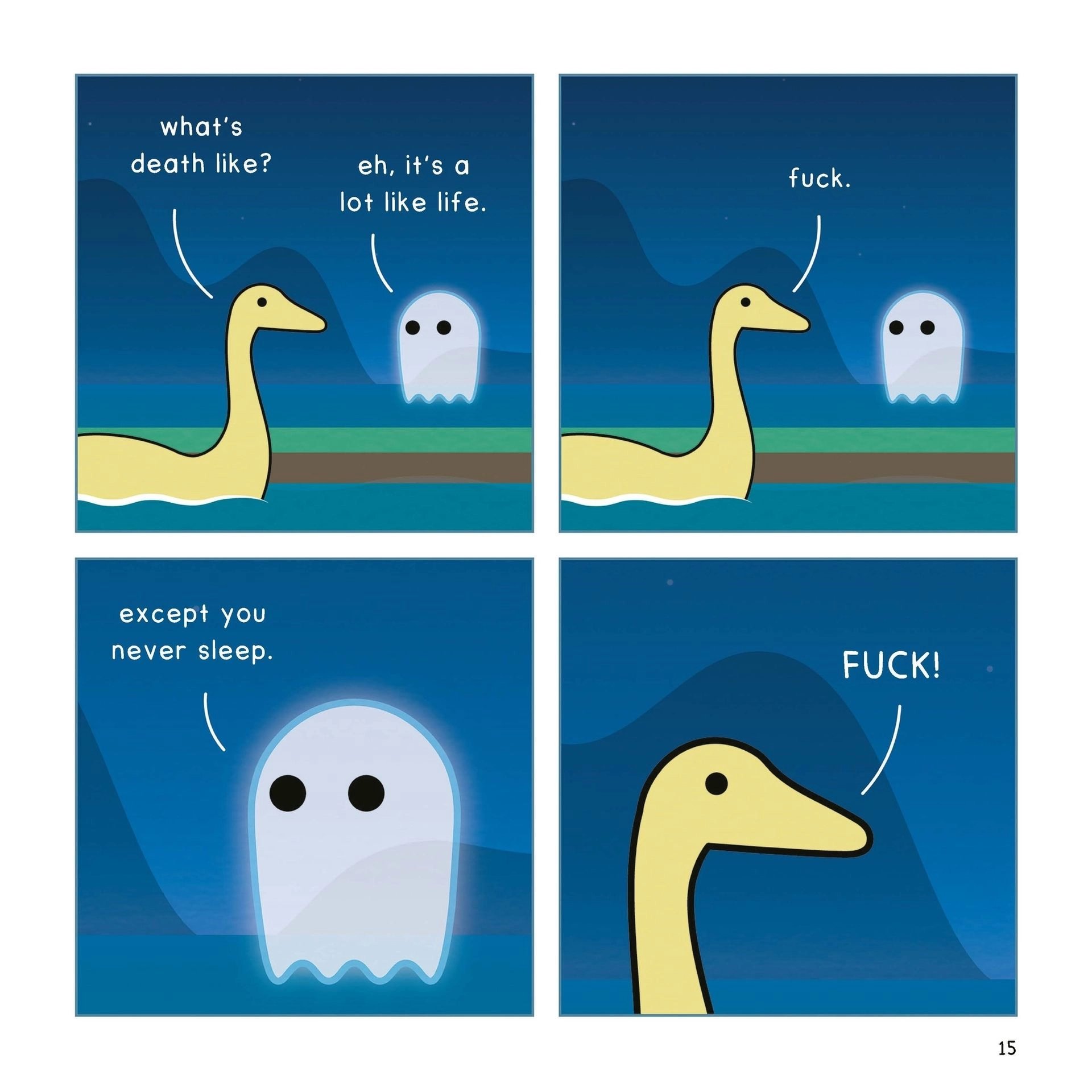

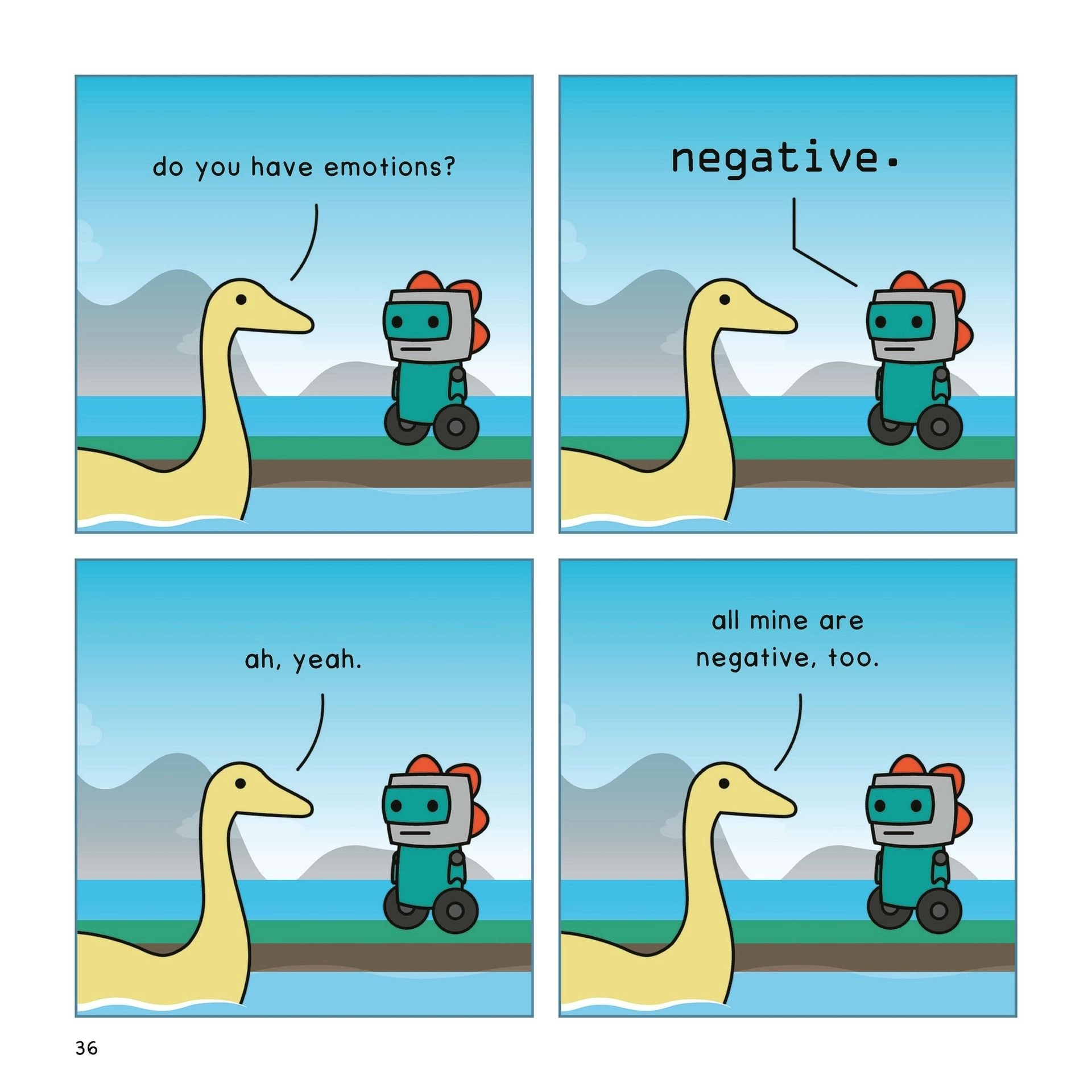

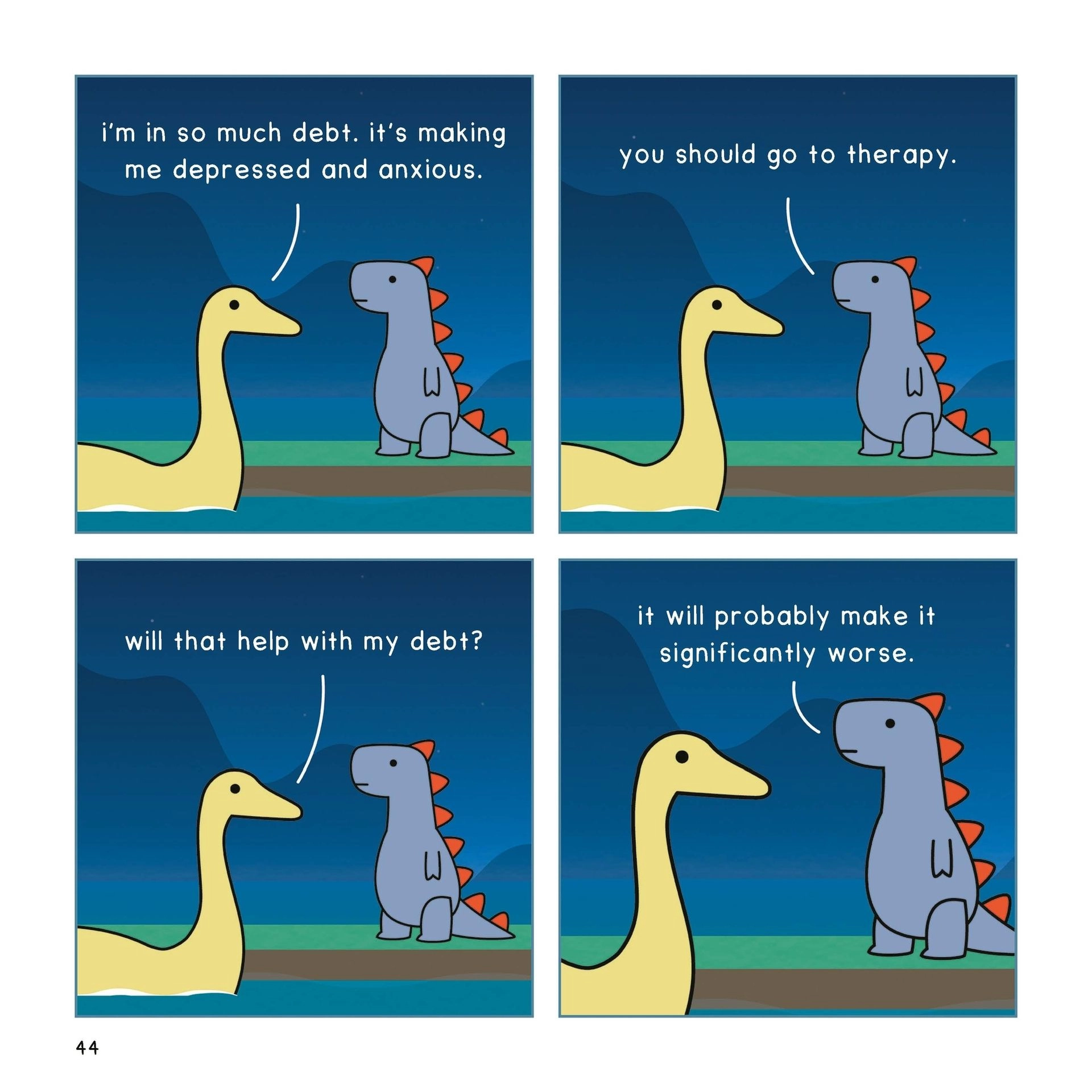

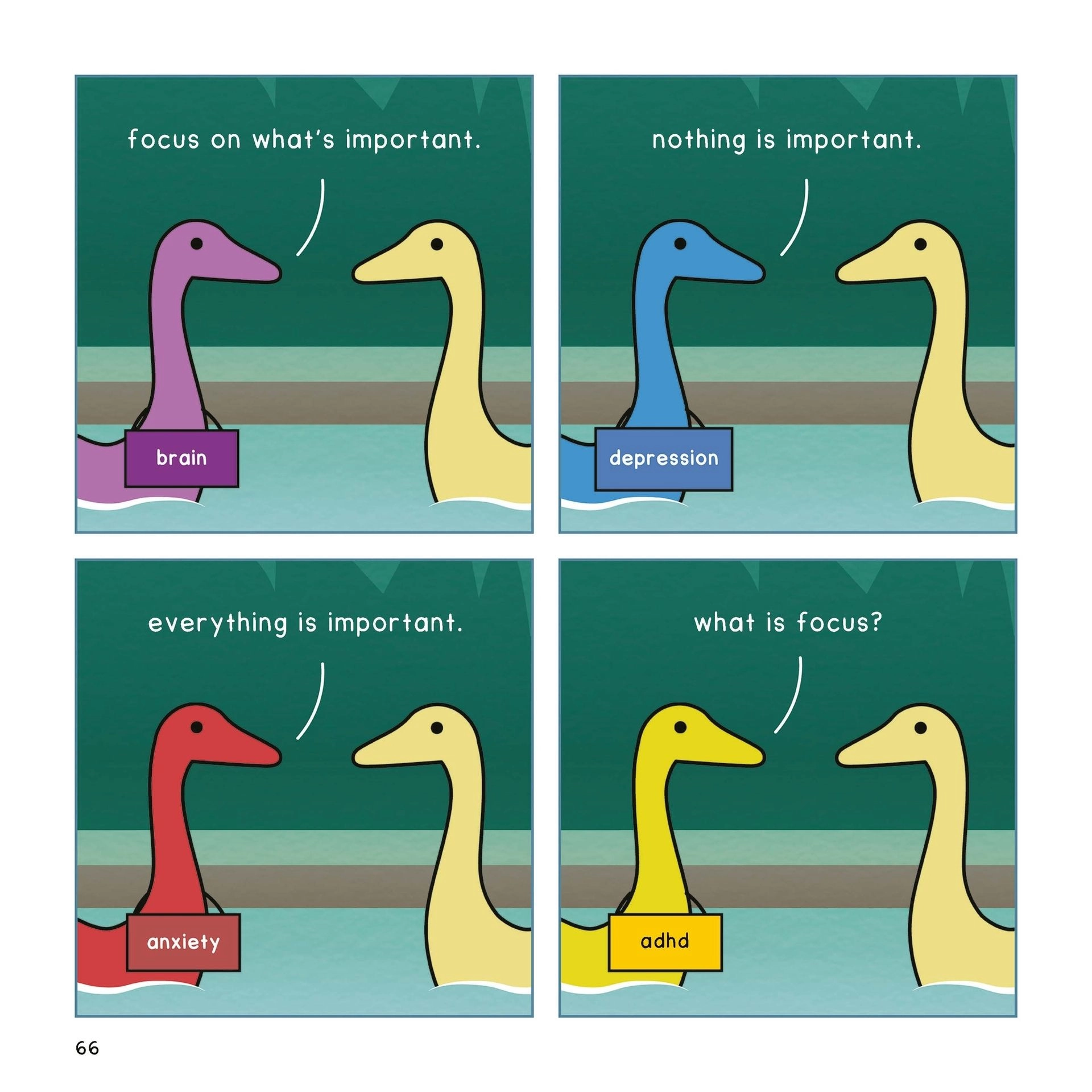

Dinosaur Philosophy

a comic about dinosaurs finding meaning, together

截几张图感受下风格。都是这种丧丧的鸡汤,中箭无数。

用经典哲学问题作为每章标题,比如 metaphysics:do I exist?、epistemology:what do I know? 等等,轻松好翻的同时也学了点新词汇。

Before & After

Jan Thornhill uses vibrant art to introduce the "nature timescape" to children, depicting from picture to picture how natural scenes change over spans of time ranging from a few seconds to a year. The environments--a tropical coral reef, an African savannah, a meadow in North America, and the South American rain forest--will delight children as they point out what has changed from scene to scene in the before and after pictures. Age 4 and up.

定格画,找不同。

之前读了好几本这位绘本作者的书,很显然她本身就是细致的自然观察者,并且不会局限在某一处,而是全局地、从整体生态角度来描绘。这本绘本像是架好相机,在不同时间同一个地点按下快门。可能是数秒,也可能是季度甚至年度。在前后两幅画里可以看到时间的流逝会带来怎样的变化。

同时,取景可以是再普通不过的城市校园,也可以是一片草地、一个池塘,还可以是珊瑚礁、热带雨林、北美湿地。而只要你愿意带上探索的眼睛,任何地方都有观察的趣味,去发现无数世界。

找出口的人

作为抑郁症亲历者的自传体漫画,这是一部私密而坦率的作品。

卡罗琳小姐(Mademoiselle Caroline)的艺术风格直接而富有表现力,

通过简洁有力的线条和精准的词语,

作者打破了围绕心理健康问题的沉默和耻辱感,

邀请我们进入她的内心,感受那里的绝望和力量,以及见证她找到出路和希望的过程。

语言无法描述的感受,画笔可以。

这本书完美地捕捉了抑郁的感受,为叙述内心创伤提供了新的可能性。

它向绝望中的人们伸出了援手。它说:你并不孤单,还有希望。

“你怎么不会笑了?”

“你们看着我,然而你们什么也没看到。在我的头顶,在我的脚下,是一丝光也透不进的黑。”

“疼死了。”

这一切始于 2003 年 3 月

但可能要早得多

医生说卡罗琳不再笑了

这句话像个引信

引爆了一直埋伏在心中的炸弹

卡罗琳从外表上看是一个迷人的年轻女人

但在她的内心是自由落体般持续向深渊无限坠落

始终感到难以抑制的、濒临破碎的恐惧

这本书既展示了作为一种疾病的抑郁状态的存在

又以极具个人特色的方式讲述了属于卡罗琳自己的故事

一本抑郁症经历者的自传体漫画。

理智告诉我去理解,情感却诚实地说:不,我无法共情。

我想这不仅仅是我的问题。抑郁的人可能看上去拥有“完美”的人生,我理解这一点。但是作为出版物想触及读者,不能只是叫着“我很痛苦”、“我被困住了”而没有更多深层的东西,起码我读完毫无触动。

还有我的奇怪关注点:为什么出门必须要涂指甲油?甚至在抑郁状态极差的情况下出门手脚都还有那么明显的红色指甲油!我真讨厌欧美这种隐性要求。以及为什么要把丈夫翻成老公?这很愚蠢!

也不是说这本书很糟糕,但我只能获得一些“事实”上的东西,感受不到情感联结,不知道其他人感触如何。

唯一想摘录的就是这段:

心理治疗师的主要任务是为情绪大脑进行重新编程,使其更好地适应当下,而不是继续对过去的情况作出反应。为了达到这个目的,跳过身体去直接影响情感大脑的做法往往更有效,而语言和理性分析则难以对情感大脑产生影响。

另外找到可靠的心理医生原来在哪个国家都如此困难。别说真的能帮助来访者状态好起来,指望他们遵守基本的职业道德都是奢望,她看的第二个医生甚至涉嫌性骚扰,这真让人绝望。

山之四季

日本生活美学家松浦弥太郎最为推崇的诗人,首次译介到中文世界。

《山之四季》是松浦弥太郎在《日日100》中严选推荐的好书,真正的百里挑一。

“《山之四季》这本随笔集,记述了高村光太郎的山居生活,优美的文字像是在对孩子娓娓诉说。”

“我很喜欢第一篇《山之雪》,一次又一次地抄写、朗读。我梦想能在雪夜的山庄住一晚,哪怕一次也好,一边读着高村光太郎的《山之雪》。”——松浦弥太郎《日日100:一百件私人珍爱》

日本近代桂冠诗人高村光太郎山居笔记,15篇文字记录山中隐居生活。

春夏秋冬的四季变换、人与自然的交织交融、新知故人的相知相爱。纯真、质朴、清新。

根据日本中央公论社昭和三十一年(1956)版《山之四季》完整译出,译者毕业于北京大学日语系,译笔精良。

★ 如果你喜欢岩井俊二和《四月物语》《情书》《小森林》,你应该会喜欢高村光太郎和《山之四季》;

★ 如果你喜欢松浦弥太郎、无印良品这样的日式生活美学,你应该会喜欢高村光太郎和《山之四季》;

★ 如果你想找到一个动人不俗的生日礼物、新年礼物、圣诞礼物,你可以选择高村光太郎和《山之四季》;

★ 精装小书,内外封特殊工艺,精致可爱,内文纸采用北欧进口瑞典轻型纸,不计成本、飘逸动人;

★ 书后附录“高村光太郎小传”和“高村光太郎年谱”,帮助进一步了解这位传奇的艺术家和诗人。

★ 《山之四季》这本随笔集,记述了高村光太郎的山居生活,优美的文字像是在对孩子娓娓诉说。——松浦弥太郎

★ 高村光太郎绝不与世俗妥协,一生追求“生”的意义。——奥平英雄(日本美术史学家、著名评论家)

★ 希望年轻人都来触摸光太郎的精神。——柳田知常(日本金城大学校长)

★ 狂野、正和、敏感的世界,高村光太郎的伟大之处在这里凝结,最高程度的杰作。——日本亚马逊网友评论

★ 高村光太郎的力量让我吃惊。——日本亚马逊网友评论

★ 高村光太郎这位诗人和艺术家,一生的最高杰作,就是他自己的人生。——日本《向学新闻》

★ 高村光太郎在零下二十度的山间从事诗作与农耕,回归自然。——日本《朝日新闻》

★ 独特的艺术家人生。——日本《每日新闻》

★ 作为诗人和艺术家,他是无可挑剔的,作为一个人,他也拥有着高远的志向和诚实的品格。——日本《东京新闻》

日本山居笔记,还不错,平淡中自有真味,是一本可以让人平静下来的小书。

读的时候就感觉到行文中避世和苦修的倾向,最后读到附录里的作者小传才明白这原来不是我的错觉。

迷惘中的他为日本侵略战争的狂热所感染,创作了一批歌颂非正义战争的诗歌作品,以此弥补空虚。

一九四五年,日本战败投降,高村光太郎受到巨大震撼,对自己过去的愚蠢做出深刻反省。他选择的赎罪方式是进行自我放逐,选择孤身一人来到日本东北部地区岩手县的山间,开始隐居生活。这部《山之四季》正是这七年时光的记录。

最后的同类

如何对待动物,就是如何对待我们自己。

★荣获2022年动物龚古尔奖、2023年弗朗索瓦·索默文学奖,入围雷诺多文学奖、费米娜文学奖短名单

★法国《解放报》《读书杂志》《费加罗报》一致推荐

★一场人与动物的救赎之旅,一段残酷的北极企鹅消亡史

★地球上最后一只“企鹅”的漫漫归乡路

————————

★以19世纪欧洲大范围捕杀大海雀导致其灭绝为背景,讲述一个被遗忘的物种的集体消亡。

大海雀,因其外观与企鹅相似,故被称作北极大企鹅,它们曾经广泛分布在大西洋周围的各座岛屿,但由于它们不会飞行,且动作缓慢,18至19世纪,欧洲人开始对大海雀进行大肆捕杀。残杀企鹅、器官收藏、标本买卖,野蛮与文明、欲望与道德在世界尽头轮番上演,曾经遍布北极的大海雀集体灭亡,而人们的记忆中,它们似乎从来没有存在过……

————————

★“我绝不会卖企鹅!”地球上最后一只“企鹅”VS地球上最后一个见到这只企鹅的人,彼此见证、彼此救赎。——他们是最后的“同类”。

★北极再无企鹅,但至少我们应该记得它们存在过。

【内容简介】

1835年,年轻的科学家古斯被里尔自然历史博物馆派往北欧研究动物群。在这个过程中,他目睹了一场针对大海雀的屠杀,并拯救了其中一只。

古斯并不知道他拯救的是地球上最后一只大海雀。他给它取名旺旺,并送它回到奥克尼群岛的家。他更不知道的是,身为研究人员的自己和不信任人类的大海雀之间很快就会产生深厚的依恋和羁绊。

他们是岛上唯一的、最后的存在。

在第六次物种灭绝之际,西比勒·格林伯特塑造了一对令人难忘的伙伴——人与动物,并成功创造了一个值得信赖的动物角色——它的内心、它的情感、它的智慧,与此同时,人类被一个既亲密又形而上的问题所困扰:爱永远不会再出现的事物意味着什么?

【好评推荐】

一部超越时代的小说,已成为经典。——《读书杂志》

每一个句子都充满了疯狂之美,向我们追问人类在地球上的位置。——《费加罗报》

如何对待动物,就是如何对待我们自己。

在泪水和心碎中结束了全书。是完美的吗?不是,尤其对于主角的家庭刻画我仍持保留态度,但他和最后的大海雀“旺旺”之间的羁绊已牵动我全部心神,无暇他顾。

在开始阅读前就已经知晓那最后的结局——大海雀早就灭绝了,可即便如此我还是全程揪紧心口。等到最后的告别,我已经完全被攫住心神。

遇到海雀以来,这是旺旺第一次亲近古斯。古斯抚摸着旺旺,旺旺的脖子环绕着古斯的手,他的手搂着它,它咕咕叫着:低沉的发音带动了胸膛的起伏,古斯唱了一首摇篮曲,曲调低沉、忧伤、舒缓而肃穆。这是他在法罗群岛学会的摇篮曲。他以为自己已经忘记,但这曲调像极了企鹅的专属,传递着它们的话语。旺旺挣脱开来,古斯将手放回双膝上。企鹅仿佛在沐浴一般,慢慢地没入水中。它转向古斯,水漫到胸口。古斯愣住了,手不由自主地挥动,就像人类在离别时挥动手臂,互道再见,互相勉励。古斯在告诉旺旺,他懂,它应该离开。旺旺的目光从他身上移开,看向前方,继续往前走,留下一个背影。旺旺潜入水中,这一次,它再也没有回来。

但我又忍不住迟疑,我们对灭绝物种的心痛和投射,何尝不是一种自以为是呢?就像作者虚构的这个最后一只大海雀和与它相伴的人类的故事,我们和动物之间真的可以互相理解吗?或许也就像上面写的,最终它们只是消失,再也没有回头。

也忍不住要吐槽一句,英文世界,或者说,英国和美国,对它们之外的作者真是毫不关心啊。刷到中文书讯时书籍还没上市,想着说不定会有英译本可以先读读,毕竟法译英难度会比翻成中文小吧。结果几乎搜不到法语之外的信息。不过别说法语书了,连把英语作为官方语言的澳大利亚和加拿大,它们的书在英美都曝光率低得很。

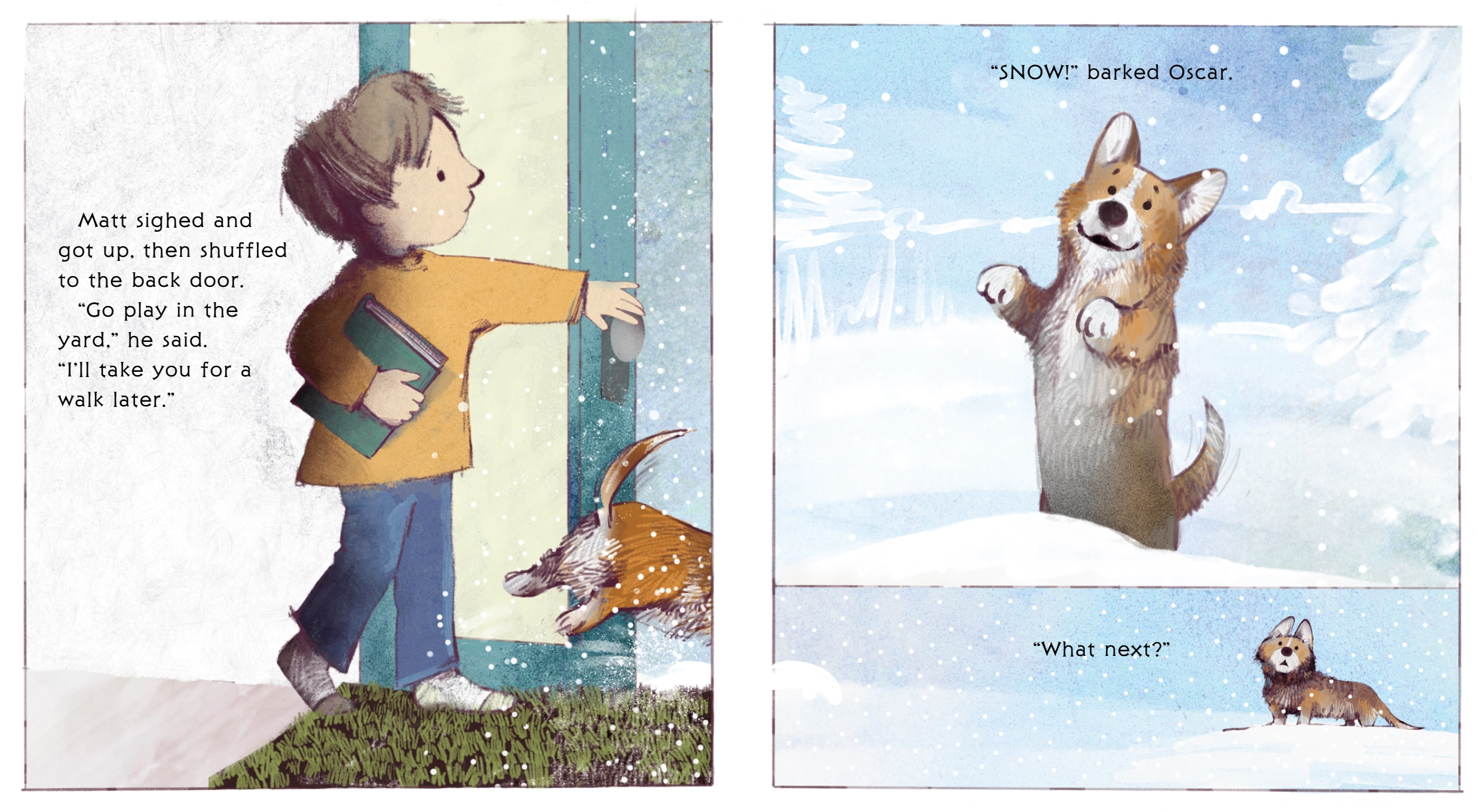

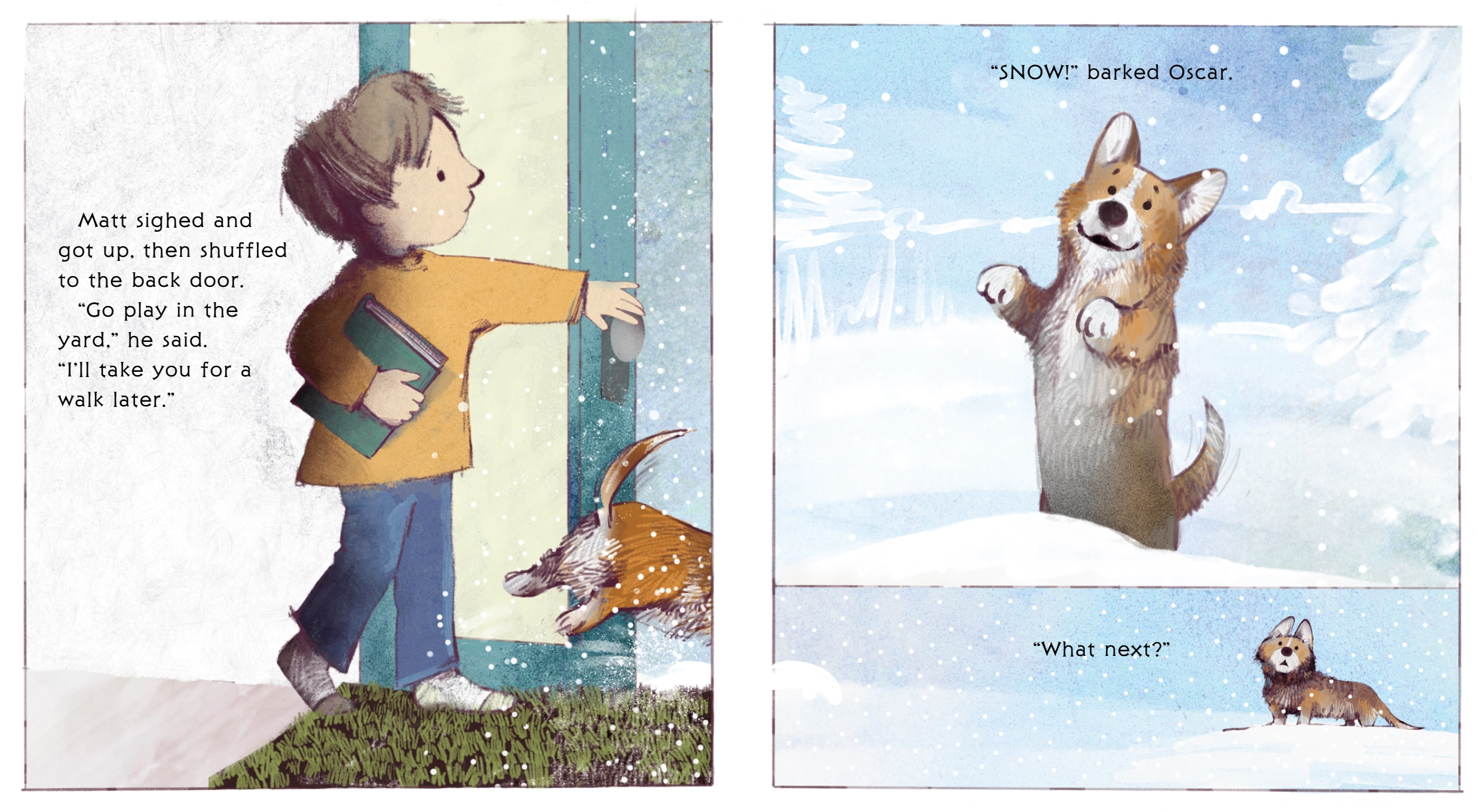

Snow Friends

"A charming winter picture book about friendship and dogs set against the perfect snowy day.

Snow!

Snow!

And more snow!

It’s the perfect day to play in the newly fallen snow. Oscar can’t contain his excitement—and before his boy Matt knows it, Oscar is off on a wintry adventure. Dashing through the woods, Oscar finds another dog playing in the snow—Daisy! Together they find all sorts of adventures—ice skating, making dog angels in the snow, and they even build an igloo!

Snow Friends is a seasonal friendship story with all the timeless understated charm of The Biggest, Best Snowman, by the same bestselling team of Margery Cuyler and Will Hillenbrand.

依然是图书馆 Libby 页面的季节推荐,今年冬天没见到雪,就看看绘本解馋吧!是两个小朋友以及两只小狗愉快玩耍的小故事。

Comments