点击我的

阅读页面

即可跳转对应条目。

What an Owl Knows

From the New York Times bestselling author of The Genius of Birds and The Bird Way, a brilliant scientific investigation into owls—the most elusive of birds—and why they exert such a hold on human imagination

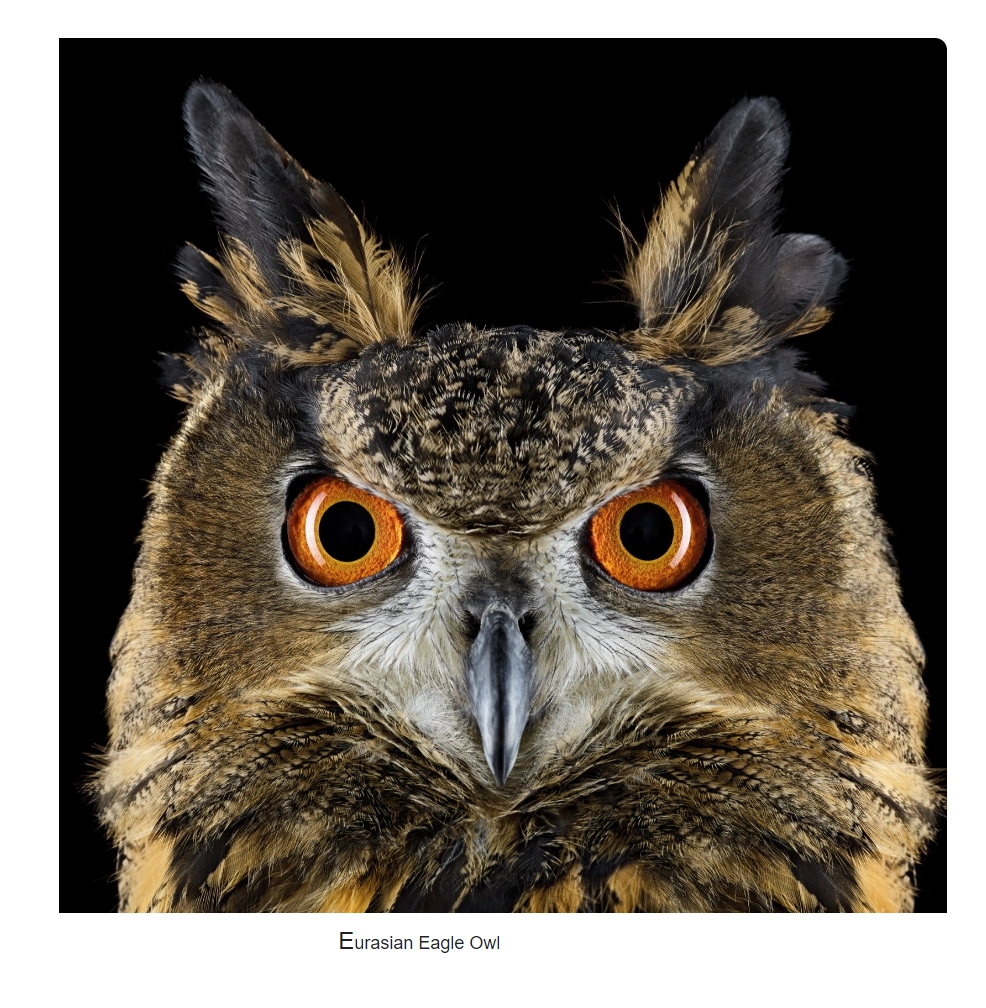

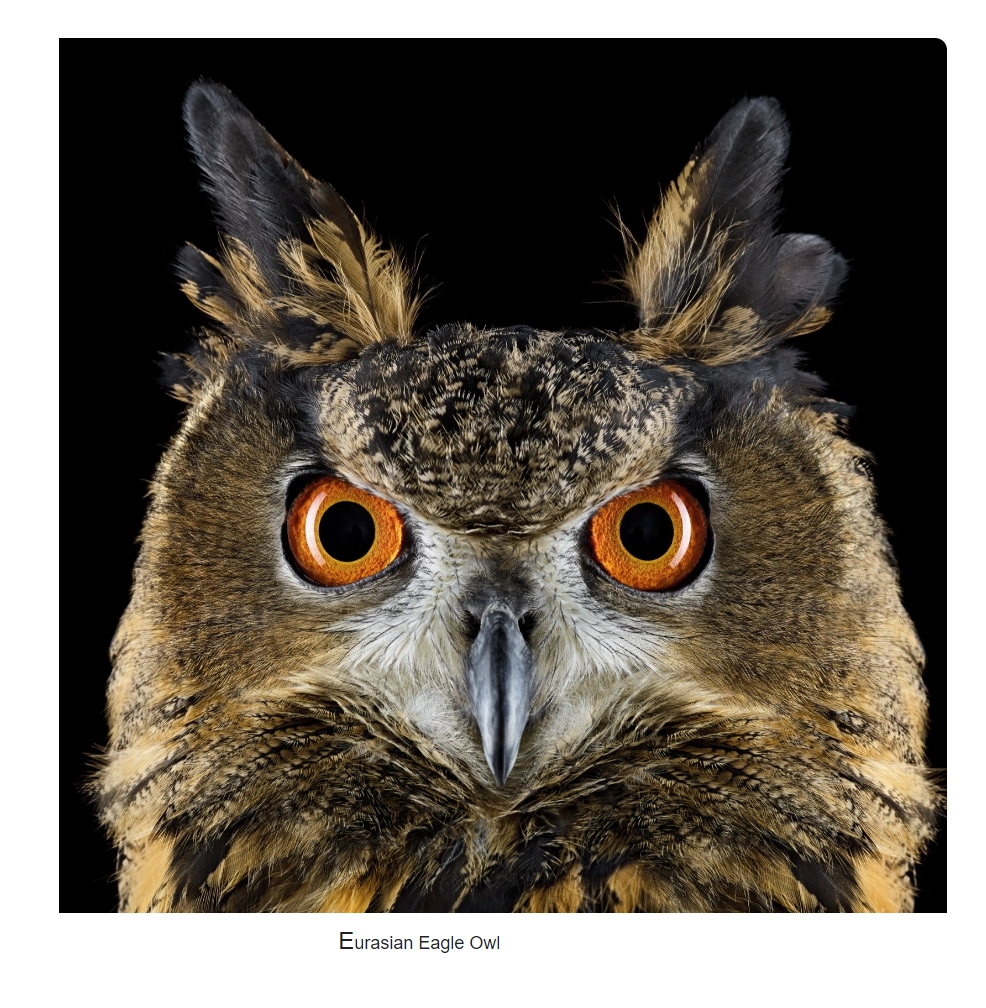

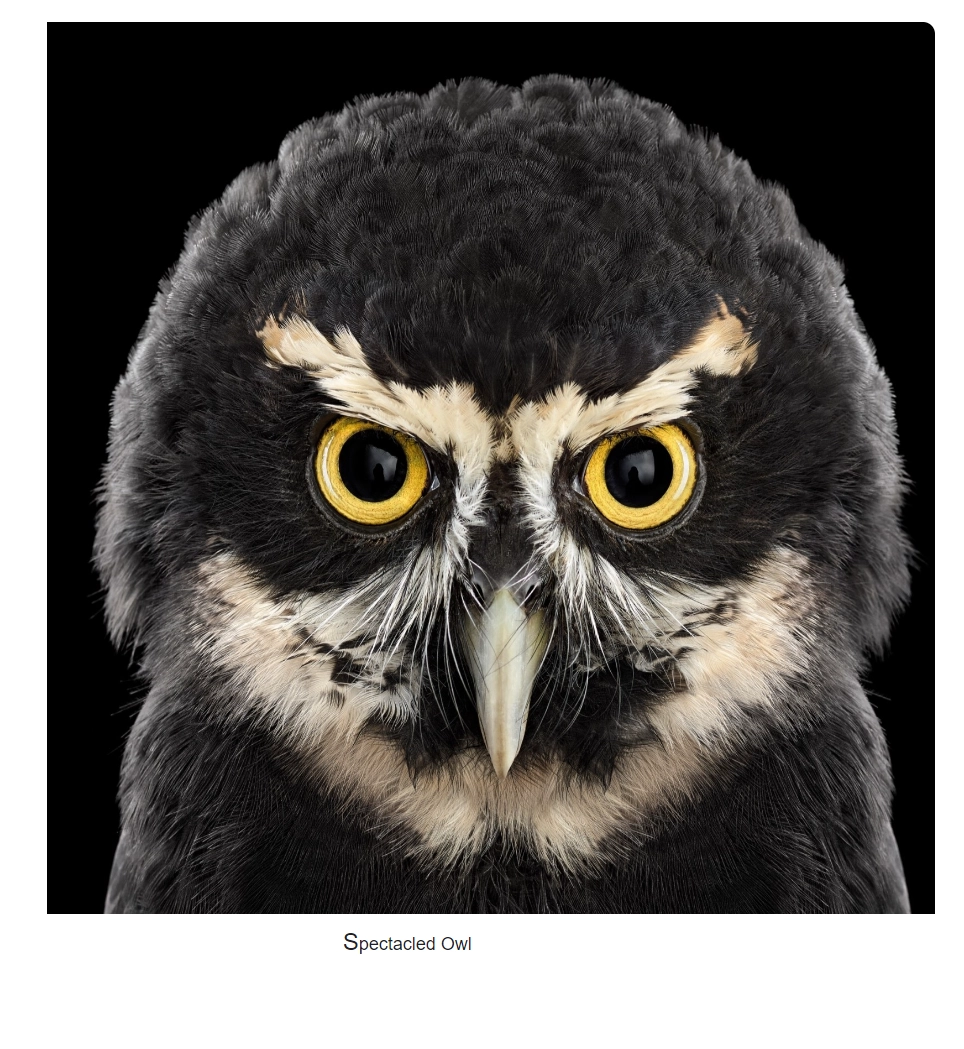

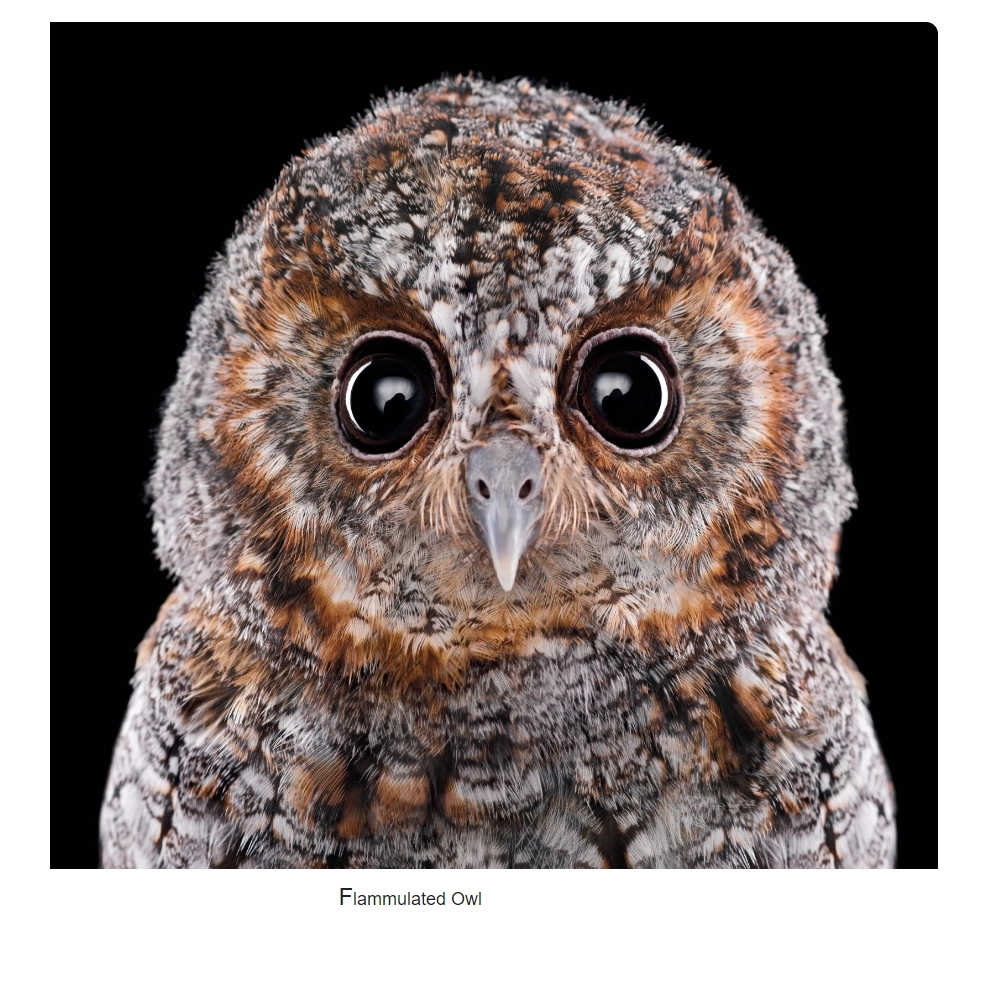

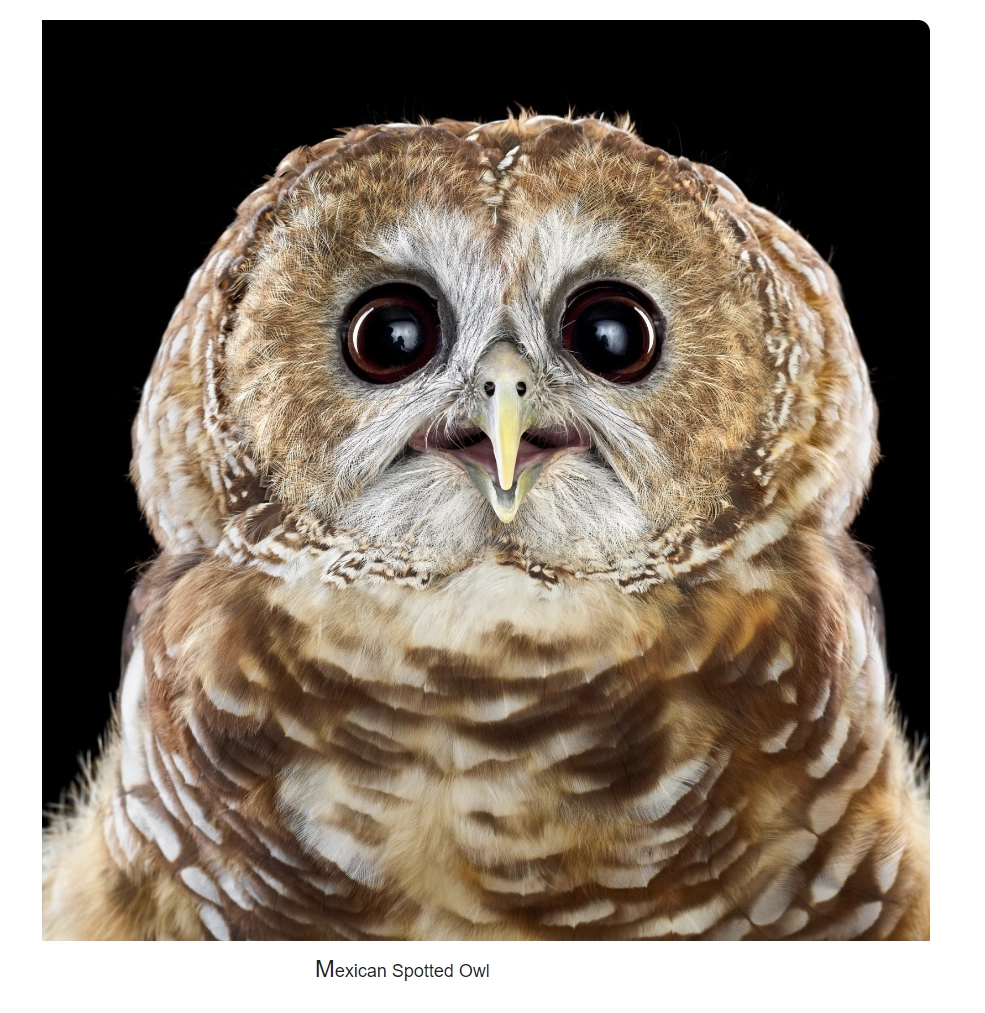

For millennia, owls have captivated and intrigued us. Our fascination with these mysterious birds was first documented more than thirty thousand years ago in the Chauvet Cave paintings in southern France. With their forward gaze and quiet flight, owls are often a symbol of wisdom, knowledge, and foresight. But what does an owl really know? And what do we really know about owls? Though our fascination goes back centuries, scientists have only recently begun to understand in deep detail the complex nature of these extraordinary birds. Some two hundred sixty species of owls exist today, and they reside on every continent except Antarctica, but they are far more difficult to find and study than other birds because they are cryptic, camouflaged, and mostly active in the dark of night.

Jennifer Ackerman illuminates the rich biology and natural history of these birds and reveals remarkable new scientific discoveries about their brains and behavior. She joins scientists in the field and explores how researchers are using modern technology and tools to learn how owls communicate, hunt, court, mate, raise their young, and move about from season to season. We now know that the hoots, squawks, and chitters of owls follow sophisticated and complex rules, allowing them to express not just their needs and desires but their individuality and identity. Owls duet. They migrate. They hoard their prey. Some live in underground burrows; some roost in large groups; some dine on black widows and scorpions.

Ackerman brings this research alive with her own personal field observations about owls and dives deep into why these birds beguile us. What an Owl Knows is an awe-inspiring exploration of owls across the globe and through human history, and a spellbinding account of their astonishing hunting skills, communication, and sensory prowess. By providing extraordinary new insights into the science of owls, What an Owl Knows pulls back the curtain on the nature of the world’s most enigmatic group of birds.

对一些猫头鹰最新研究的综述。

看了两章后剩余是听的 audiobook,所以只能拣出一些零碎印象。

很显然,大家都爱猫头鹰,有很多研究数据是得益于志愿者们的贡献,许多人在正职之外为各个研究项目提供支持,这种模式其实非常值得推广。之前也在其他书里读到过类似的倡导,比如你可以寻找一个自己的小小“自留地”,它是步行可达非常方便观察的地点,长时间地留意一块土地生态的变化。

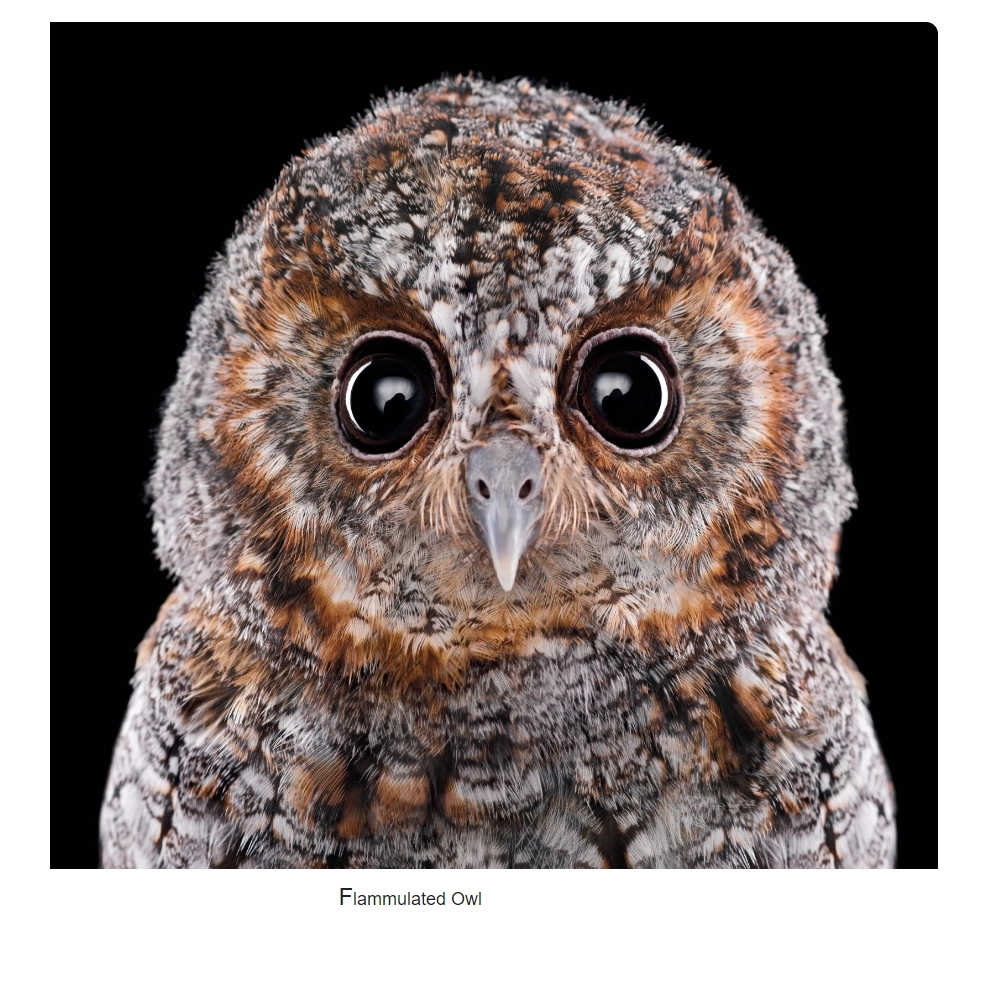

其他知识点比如 barn owl 的 baby owl 和人类婴儿一样是 rem(有梦睡眠)更多,因此作者提问,它们会做梦吗?它们会说梦话吗?(目前还没有答案。)

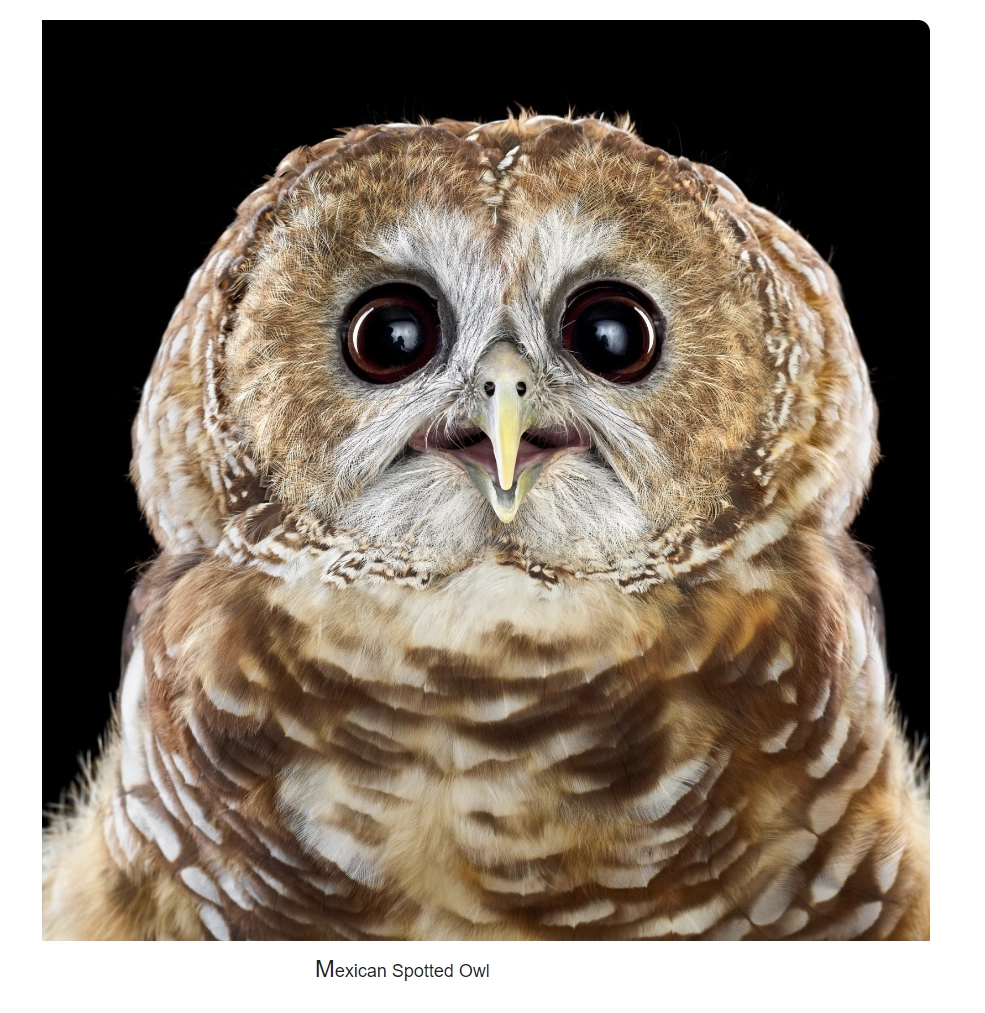

大部分猫头鹰不仅是社会层面的单偶制,还是基因上的单偶制——也就是很少有配偶之外的繁殖现象,这在鸟类中可以说是相当罕见。但至于是否真的没有婚外情,这我们就不得而知了。

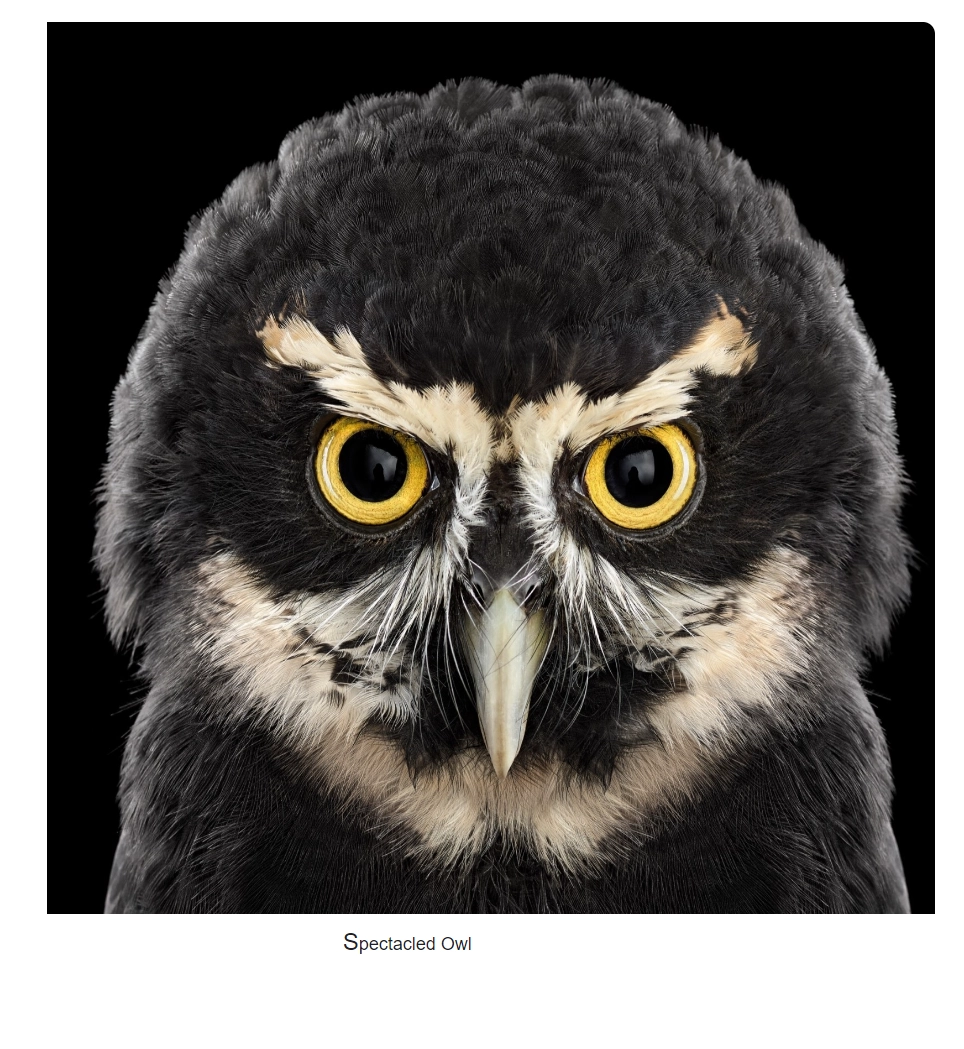

另一个需要牢记在心的认知则是,我们过去所学到的关于猫头鹰的知识并不能完全应用于所有猫头鹰种群上:不是所有猫头鹰都是夜行性的,不是所有都可以无声飞行,不是所有都有不对称耳朵,不是所有都终身配对,不是所有都栖息在森林里。

So many of the generalizations we’ve learned about owls don’t hold true for all species. Not all owls are nocturnal. Not all fly quietly. Not all have asymmetrical ears. Not all mate for life. Not all roost in forest trees.

再其他的,呃,几个月过去加上都是听的,让我复述也是太难了。Audiobook 是作者自己读的,声音温柔动听不说,她还会活灵活现学各种猫头鹰叫,把我萌翻了!真是散步良伴。听完我又迅速过了一遍书里插图,好多美丽照片,尤其是最后的大头照,捂住心口倒地,请问谁会不爱猫头鹰!

我们为什么吃(太多)

减肥只需要关注卡路里的消耗与摄入?

减肥只需要关注关注肌肉与脂肪的比例?

减肥只需要生酮饮食?轻断食?蔬菜汁?低碳水?

……

不谈“体重定点”的减肥方法都是耍流氓!

如果你:喝口凉水就发胖,瞅一眼蛋糕都长肉

如果你:持续过劳,越累越饿,越饿吃越多,吃越多越累

如果你:长期节食减肥,始终无法奏效

如果你:曾是减肥药物品鉴师,加工食品爱好者,在自我抗争的道路上屡战屡败

……

错不在你,请在本书的指导下,重回正途。

媒体推荐

迷人的科学,英国顶级减肥专家!---Itv

酷!清晰!极有说服力!一种有效的减肥方法!---Sunday Times

我愿意把它推荐给任何想减肥的人!---The Times

对食欲和新陈代谢的最新科学研究。---Vogue

揭穿关于节食喝减肥的神话。―Telegraph

名人推荐

对垃圾公共健康饮食建议的清爽解药。詹金森博士体现了新浪潮营养思维的理智。表达清晰,清晰,读起来很愉快,这是一本真正需要写的书―Joanna Blythman, author of 'Swallow This'

一本关于体重、饮食和健康的科普。作者是做胃切除的外科医生,接触过许多超重患者。这类型书最后结论都差不多——健康饮食、适量运动、多吃天然食品、保证睡眠以及精神健康、不要节食。

但人的大脑(或者说,我的大脑)就是需要各种这样喋喋不休从原理出发的解释。

书里提到的一些内容:

基因和环境的影响,不仅仅是远古家族的基因,上一代甚至跨代的环境也会后天影响到孩子的体重水平——比如饥荒、战争等等。

人的体重绝不仅仅是简单的摄入消耗加减算数,这是一个复杂的反馈和负反馈过程。身体无法区分自愿节食与食物饥荒,依靠节食手段减重只能让身体处于低代谢水平,注定会反弹。

只要你饮食得当、避免零食、生活压力低,就没有必要数着卡路里过日子——你的体重定点自然会处在合理范围,新陈代谢也会令其保持健康水平。

不过书里还重点强调了 omega-3 和 omega-6 的区别,我总觉得这部分还无法完全说服我。作者的态度是我们需要多摄入 omega-3,尽量减少 omega-6。

请记住,新鲜食物只能保存几天;而含有欧米伽-6脂肪酸的食物能保存好几个月。你能靠这个来区分它们。

欧米伽-3脂肪酸源自绿叶植物(和海洋中的绿藻),以及以叶子、青草和海藻为食的各种动物和鱼类。要知道,有很多养殖场会以非天然的谷物为基础来喂养牲畜,其中含有欧米伽-6脂肪酸,这样能让它们长得更大更快(对动物和对人同样有效)。从这些养殖场出来的牲畜,肉质当中欧米伽-3的含量很低,而欧米伽-6的含量很高(跟人一样)。因此,如果有条件的话,也要避免吃这种养殖肉。糟糕的是,用谷物来饲养牲畜已经成了养殖场的常态,你将不得不十分谨慎地选取草饲动物的肉品。几乎所有的鸡肉和猪肉,以及大多数牛肉,都是谷饲的,所以你要试着避开这些肉品。大多数羊仍旧是在草地上放养,它们会是一个不错的选择。

而各类坚果在作者的观点里虽然 omega-3 含量不低但 omega-6 更高,并不是一个好的选择。另一个重灾区则是植物油,几乎所有植物油都含有过高 omega-6,作者的建议是使用橄榄油和黄油代替植物油烹饪。不过想想我日常也确实不怎么用油,而且有什么场景需要大量用油呢?肉类本身就有脂肪,鸡腿、牛肉、带皮的鱼,煎一煎就有油分析出了,根本没必要额外用油?之前我买了一升橄榄油,两年保质期结束居然还有 1/4 没用完,我可是一日三餐都几乎自己做的人!采纳这个建议对我几乎没有影响,就也试试看吧。

万神殿堂

“建筑史诗”系列自2013年起由建筑学者王南在《读库》连载,内容涉及汉、唐、宋、元、明、清、东西罗马、中世纪、文艺复兴等古今中外的建筑,旨在用几万字的篇幅写透一座建筑或一组典型建筑,以及它的沿革、渊源及其血脉传承,进而向读者勾勒一幅恢弘的建筑史画卷。

《万神殿堂》是该系列的开篇之作,原载于《读库1303》。王南用普通读者都能看得懂、看得入迷的文字,把古罗马建筑奇迹条分缕析地展现在读者面前。他采用舞台剧的写法,让罗马众多经典建筑依次粉墨登场,透过这些巨石营造的结构空间,遥想古罗马的日常生活与宏大事件。

在配角们的精彩演出后,主角万神庙低调而华丽地出场。万神庙是整个古罗马建筑的巅峰之作,在西方建筑史上最具影响力,受其影响的建筑不计其数。

本书初版于2015年,现已售罄。现在的版本是2018年9月加印版。

建筑史诗系列的第一本。

用了大段笔墨介绍希腊时代的神庙建筑,再到罗马时期建筑技艺的发展,做够了铺陈,好比一串强光打到舞台中心,最后主角万神殿才浓墨重彩地登场。万神庙的前奏是希腊式的廊柱,主乐章则是罗马由混凝土拱券打造出的气势恢宏空间。这时罗马帝国还没有被基督教污染(嗯我的极其主观用词),万神庙造就的,是一个与自然、宇宙、光影、众神对话的场景。尤其是对神庙里光的描写,让我想起

《亲爱的老爱尔兰》

里提到的诺斯石墓。对我来说,还是多神论、泛神论时代比较有趣,等到基督教时期,宗教场所全都修得高高在上,要把人辗入尘埃,只为信仰它那唯一的神。

战斗吧,蝗虫博士

🦗和蝗虫“谈情说爱”,就是我的梦想!

🏜️30+无名小博士,孤身勇闯撒哈拉

开启与蝗虫“热恋”的日日夜夜

🏆日本现象级科普神作,畅销超过250000册!

诺贝尔物理学奖得主 梶田隆章 倾情推荐

🕸️像《龙珠》一样热血,和《天真的人类学家》一样爆笑!

✊哪怕努力以失败告终,也要来一场干净利落的败北。

*****

“想当一个被虫子喜爱的昆虫学家。”

儿时就着迷于昆虫的浩太郎,复读考上大学,误打误撞开始了蝗虫研究,苦读多年却发现日本根本不需要蝗虫博士。前途未卜之时,遥远的非洲爆发蝗灾,他赌上自己的人生,远赴撒哈拉,决心要实现梦想、拯救非洲!

不料,接踵而来的意外让一切陷入停滞。环境恶劣、语言不通、研究经费即将见底,甚至险些命丧沙漠……一边是梦想,一边是现实,该如何抉择?

*****

【编辑推荐】

🦗蝗虫“恋爱脑”前野·乌鲁德·浩太郎 今夏震撼来袭

生于日本“东北”秋田,北方人偏偏要去非洲追梦;

一心想被蝗虫啃,蝗虫看了都要大喊“变态”;

30+没钱没势语言不通,却一头扎到撒哈拉

……

是不知天高地厚还是真情流露?

欢迎收看当代博士大型爆笑、热血追梦传奇之——

“撒哈拉追蝗记!”

🐫最荒唐的梦想,最坚韧不拔的勇气

为蝗虫赌上下半辈子,远离家乡、告别朋友,

换来后悔、失落、焦虑、心酸苦楚的日日夜夜……

在这里你能看到每一个追梦人都有过的悲惨又好笑的日常,

又如何对横在梦想前面的残酷现实报以自嘲、戏谑的痛歌。

“抬起头来向前走,

不要让泪珠一颗颗洒在胸口。”

在谈梦羞耻、短平快的时代,仍有人心怀梦想,拼死缠斗、绝不放弃。

🦔超百幅高清大图,带你一秒降临非洲

烈日、沙漠、蝗虫、骆驼、拟步甲、蝎子、刺猬……超100幅彩色+黑白照片直击非洲现场。限量附赠封面同款海报,中二博士大战蝗虫,鹿死谁手?!

🚩在日狂销超过250000册,无数读者为其摇旗呐喊!

连续获得多个大奖:2017年每日出版文化奖特别奖、2018年中央公论新书大奖、第14届丝山奖……追梦的路上,你并不孤单!

三年后推出少儿版,获得诺贝尔物理学奖得主梶田隆章推荐,为青少年读者注入勇气和希望……

🀄️著名设计师山川操刀设计,漫画式插画,热血中二,冲击力十足,来一场酣畅淋漓的非洲大冒险吧!

*****

【名家推荐】

当一个人将自己的爱好和兴趣转变成毕生的事业时,这将是一件多么幸运和幸福的事情!浩太郎博士,一个对蝗虫严重过敏的人,由于个人的兴趣在西非的异国他乡长期矢志不渝地研究沙漠蝗虫的生物学奥秘和防治技术,成为了一名国际知名的蝗虫斗士。他的这本书能够带给我们许多的启迪,促使我们思考人生的价值……

——康乐(中国科学院院士、美国国家科学院院士)

讨厌昆虫也没有关系!比青春小说更有趣的年轻研究者的冒险故事。没有金钱、没有恋人、没有成功的保证……作者什么都没有,但他对自己喜欢的事情全身心投入,让人感受到满满的活力。如果你最近没怎么笑,请一定要读这本书!

——佐贯聪美(评论家、纪伊国屋书店职员)

很生气,被简介和推广诈骗,阅读体验完全不符合预期,犹豫了一下是给两星还是三星,但看到豆瓣离谱的高分最后还是只打了两星。其实看文案我就应该警铃大作的,它居然拿《天真的人类学家》(插播之前的

辱骂

)做比,那还能有什么好!可惜我没能听从我的直觉。

本以为会是像《远东冰原上的猫头鹰》(见

2023_book_review

)那样既有扎实的一手研究实录,又有当地风土人情介绍,结果呢,日本男博士这水准真是差得离谱。通篇所谓的“爆笑”全是恶俗两性笑话,什么要和蝗虫谈情说爱,来上一场艳遇,一亲芳泽,彻头彻尾的猥琐宅男形象。提到日本人对海滩的印象,他自然而然的表述是“日本人会觉得海边都是比基尼美女,但这里其实 blah blah ”,我满头问号,呵,就直说是你自己的想象好了。

不仅写得差,译得也差。我不知道编辑是怎么允许痛感、背刺、好大儿这种词出现在成书里的。译者也接了上百本日语书了,怎么是不知道痛感是日语词不是中文吗?整本书里出现了八百遍痛感吧,甚至还有“非常痛感”这样的表述,我真是白眼要翻到天上。这个译者译的另一本日本观鸟书籍也是错得一塌糊涂,还把 species 译成“品种”,简直离奇。是只想赶紧计件结束拉倒吗?

打着在非洲治理蝗虫的噱头,关于蝗虫的研究却基本等于无,不会真有人觉得我看这书是为了看找不到工作的日本博士日常流水账吧?科普、生态哪怕自然描写都几乎没有,这么松泡敷衍的书是怎么在日本卖了二十万册的?作者倒是在后记写了,因为论文还没发表,所以书里不能讲研究内容。那你出什么书?简直荒谬。

The Eyes and the Impossible

From the award-winning author of The Every and the illustrator behind the beloved picture book Her Right Foot comes an endearing and beautifully illustrated story of a dog who unwittingly becomes a hero to a park full of animals.

Johannes, a free dog, lives in an urban park by the sea. His job is to be the Eyes—to see everything that happens within the park and report back to the park’s elders, three ancient Bison. His friends—a seagull, a raccoon, a squirrel, and a pelican—work with him as the Assistant Eyes, observing the humans and other animals who share the park and making sure the Equilibrium is in balance.

But changes are afoot. More humans, including Trouble Travelers, arrive in the park. A new building, containing mysterious and hypnotic rectangles, goes up. And then there are the goats—an actual boatload of goats—who appear, along with a shocking revelation that changes Johannes’s view of the world.

A story about friendship, beauty, liberation, and running very, very fast, The Eyes & the Impossible will make readers of all ages see the world around them in a wholly new way.

扒拉 Libby 里可听的资源,因为本地图书馆只买了少儿库所以可挑的并不多。避开各式充满人类幼崽的卡通封面,这只看上去很神气的奔跑的狗狗抓住了我眼球,点开试阅看了眼,被这段前言吸引:

This is a work of fiction. No places are real places. No animals are real animals. And, most crucially, no animals symbolize people. It is a tendency of the human species to see themselves in everything, to assume all living things, animals in particular, are simply corollaries to humans, but in this book, that is not the case. Here, the dogs are dogs, the birds are birds, goats are goats, the Bison Bison.

“Here, the dogs are dogs, the birds are birds, goats are goats, the Bison Bison”,我的确也是受够了那些过于拟人化的动物故事。Audiobook 的朗读者非常厉害,各个角色的语气切换真是活灵活现。

不过虽然作者说“dogs are dogs”,其实本质还是一个冒险故事。一个特立独行的主角,结识朋友,认识自我,经历告别,最后踏上新的旅程。

老实说即使是儿童书籍我听的过程中还是不能完全抓住对话,名字更是完全没对上号,但朗读者的声线转换帮了大忙,全靠他的音色和语气变化来判断对话发生的对象。但听到一半我也成功猜出这只叫声是“ha ha hooooo”的狗狗究竟是什么(不过多剧透了),哈,多亏之前读另外几本北美动物书籍攒下的知识。

整体来说还不错,但不算非常出彩,audiobook 加分不少,好像书里也有不少插图,想找点简单轻松内容读读(或者家里有小朋友)可以考虑一下这本。

Jellies : The Life of Jellyfish

翻本地文件发现这本,没想到这么薄,字还这么少!我不可置信地去 Goodreads 上确认了下真的就只有 30 来页。一些水母图片,配上名字和只有一句话的描述,没了。

唯一有意思的就是这句:

Jellyfish are so simple that they look like plastic trash floating in the sea. When an animal eats a jellyfish it stays healthy and strong. When an animal eats plastic it gets weaker and weaker and eventually dies.

生命进化的跃升

40亿年前,海底热泉偶然地成为你和其他生命的起源之地;之后,DNA的复制密码让你得以繁衍;直到光合作用制造出氧气,你才解决了能源问题;接着,复杂细胞让你的构成从简单变为复杂;有性生殖打乱了遗传组合,让你结合父母的优点;运动扩大猎食范围,让生存变得容易;眼睛成为你获取信息的主要来源;热血提升新陈代谢速率,以维持你的大脑消耗;意识更是让你得以学习、思考以及成长;而最后的最后,直到生命尽头,你会发现死亡才是一切生生不息的奥秘所在……

总而言之,在地球上,生命已经进化了40亿年。但与达尔文猜测的不同,进化的过程并不是一成不变,顺理成章地向前滚动;而是在某个时间点忽然跃升,激进地一路狂奔。DNA、光合作用、眼睛、性等10次进化,少了其中任何一次,你都不可能成为今天的样子。

翻开本书,见证你本身就是40亿年来最大的奇迹。

非常非常精彩的关于地球生命演化的论述。

也可以说是 Nick Lane 书里最好读的一本,因为是抽取了十个作者认为最重要的演化史上的突变——让原始生命何以最终成为如今地球上繁盛的复杂多细胞集合体,因此每一章节都有明确主题和确定结果,且基本只涉及简单的原理,不至于像《复杂生命的起源》那样必须完全理解每一步骤的推演才能进入下一步。

复杂生命的形成是一个偶然,错失任何一步可能都不会成为今天的我们。无论是氧气的利用、线粒体与单细胞生物的融合、眼睛的出现、性的繁衍、意识的产生乃至,最后的死亡,都是生命必须的过程。实在是精彩纷呈。

这才是一流的科普写作,不是泛泛地展示现象,而是不停地引领读者提问、思考,不畏惧解释复杂问题,也愿意引入最前沿的理论(哪怕还在猜想阶段),尊重读者的智商和相信读者的好奇心。

我喜欢这种信息量给够让我享受缜密的逻辑和有无限探索未知可能的书!当然,其实看这本已经是偷懒,因为另外几本比如《复杂生命的起源》、Oxygen(这本只有英文版我不自量力地听了下有声书听得两眼冒蚊香,只听懂了一串 oxygen 和 hrdrogen,至于那一串生化反应真真是天书……)等是纵向地深入,难度更大。

此外作者时不时插播对上帝创世论的讽刺也是深得我心,阴阳怪气太好笑了!

(还想写更多但算了,等把 Nick Lane 的书再多看几本集中写,希望我不是又在立 flag……)

你所不知道的日本名词故事

新井一二三写文章,历来要通过生活中的小事、小故事去打开展望世界文明的视角。这本书收录的文章,通过一个个具体的日本名词来解读日本文化,谈及日本人的饮食生活、日本人的世界观、日本的人物、日本的男女关系、日本的社会风气等。每篇文章谈的都是也许别人以为不足为道的小事情,却能给读 者提供事先想象不到的视角,看完整本书时,一定会有一个跟原先稍微不一样的日本观。

这是一本漂游于东瀛语词大海里的美丽的书。

——毛丹青(旅日作家、《知日》资深主笔)

会说中国话的日本人不少,但能说能写,而且写得好的,只有罕见的新井一二三。

——蔡澜(作家、电视主持人)

因为我的日语学习停滞了,想着找点日语相关边角料读读也不错。这本就是一些零碎(无用)知识合集。

而在诸多词语里让我心情非常复杂的是这段。

江户时代(公元十七到十九世纪,一六〇三—一八六七)的日本人,曾把中国称为“南京”。从中国进口的舶来品,尤其是小巧玲珑的好东西,经常用“南京”一词儿来形容了,如:南京豆、南京米、南京锭(锁)。

是啊,曾经的南京(ナンキン)被用来指代小巧玲珑的好东西,那南京大屠杀又怎么说呢?我不想清算什么,可我显然也不能把那当作没有发生。

如何理解一只鸟

从进化的角度揭秘鸟类行为,含150幅彩色照片及水彩插画

.....................

▼编辑推荐▼

鸟类以其丰富多样的行为和惊人的适应性,不断刷新我们对地球生命的认知。它们会制造工具、给伴侣赠送礼物、帮亲戚照料后代,也会偷窃、绑架、相互欺骗。它们的种种行为背后隐藏着怎样的含义?

《怎样理解一只鸟》是一部聚焦于鸟类行为的精彩科普图文书,它从觅食、环境适应能力、求偶、繁殖、社交等方面,全景式地描绘了全球鸟类的复杂生活。作者童文菲博士具有扎实的专业背景,她不仅以简明通俗的科学语言介绍相关领域的经典知识,还为我们揭示了世界各地的鸟类学家,特别是女性学者的前沿研究成果。书中包含大量摄影作品和科学图例,以及多幅刻画鸟类行为细节的水彩插画。

本书帮助读者从进化的角度理解鸟类,并鼓励身在城市的我们观察鸟类,从而为科学研究积累更多的基础数据和案例。

.....................

▼内容简介▼

从炎热干燥的热带沙漠,到大洋深处的荒凉岛屿,鸟类忙碌而自由的身影无处不在。在觅食、社交、求偶、育儿,乃至应对气候变化的过程中,它们表现出多样化的行为与高度的灵活性,为人类提供了理解进化、反观自身的新途径。

本书在进化论的语境中绘制出全球鸟类私生活的丰富图景,收录150幅彩色照片、科学图例和水彩插画,为我们呈现了鸟类各种独特行为的含义。与此同时,作者也记录了世界各地的科学家和观鸟爱好者观察、研究鸟类的故事,以及人们为了拯救鸟类而做出的不懈努力。

.....................

▼专家评价▼

童文菲的文字活泼生动,穿插着奇闻逸事和亲身经历,将经典的案例和最新的研究结合在一起,绘制出一幅引人入胜的精彩画卷,并且将继续加深我们对鸟类行为多样性和丰富性的认识。

——本·谢尔顿(牛津大学教授、鸟类学家)

本书引导广大读者以科学的方式去解读蕴藏在鸟类多样性背后的奥秘。难能可贵的是,作者童文菲博士是一名受过演化生物学专业训练的优秀青年学者,她以渊博的学识和丰富的研究经历带领读者们去探究鸟类世界,加深对鸟类适应性的理解和欣赏。

——刘阳(中山大学生态学院教授、中国动物学会鸟类学分会常务理事)

没有很理解鸟,但是理解了为什么豆瓣短评会说这书好看又不好看。

所有插图都非常美丽,但对于这个文本我的评价是,大概是博士生读博副产物吧。读了 100 篇论文后觉得不能浪费,于是给每篇写个百来字的综述再打上 tag,最后就归类成现在我看到的这个东西。散乱,零碎,无趣。尤其同时我在读《生命进化的跃升》,这落差实在太大了!当然,对每个科普作者用 Nick Lane 的标准来要求也是太苛刻,但是不需要讲解原理追本溯源,哪怕只论述最新发现也不是不能写得好看,What an Owl Knows、无敌蝇家、鱼什么都知道,都是这类的,人家怎么就能写得好?

你要硬说我有没有学到什么,那必然多少也是有一点的,可如果我想读这么无趣的文字,我何不去看教科书?那起码还有个章节编排和全景式框架。这本书就像我用 obsidian 筛选了同类 tag 下的段落直接塞到一起,而吝啬用自己的大脑去寻找逻辑和隐形的骨架将其串联。

最后,写读后感怎么会这么累(有气无力),感觉是在使劲搅和几个月前的我的脑子,我写得有点想吐……

Comments