2023读书简报

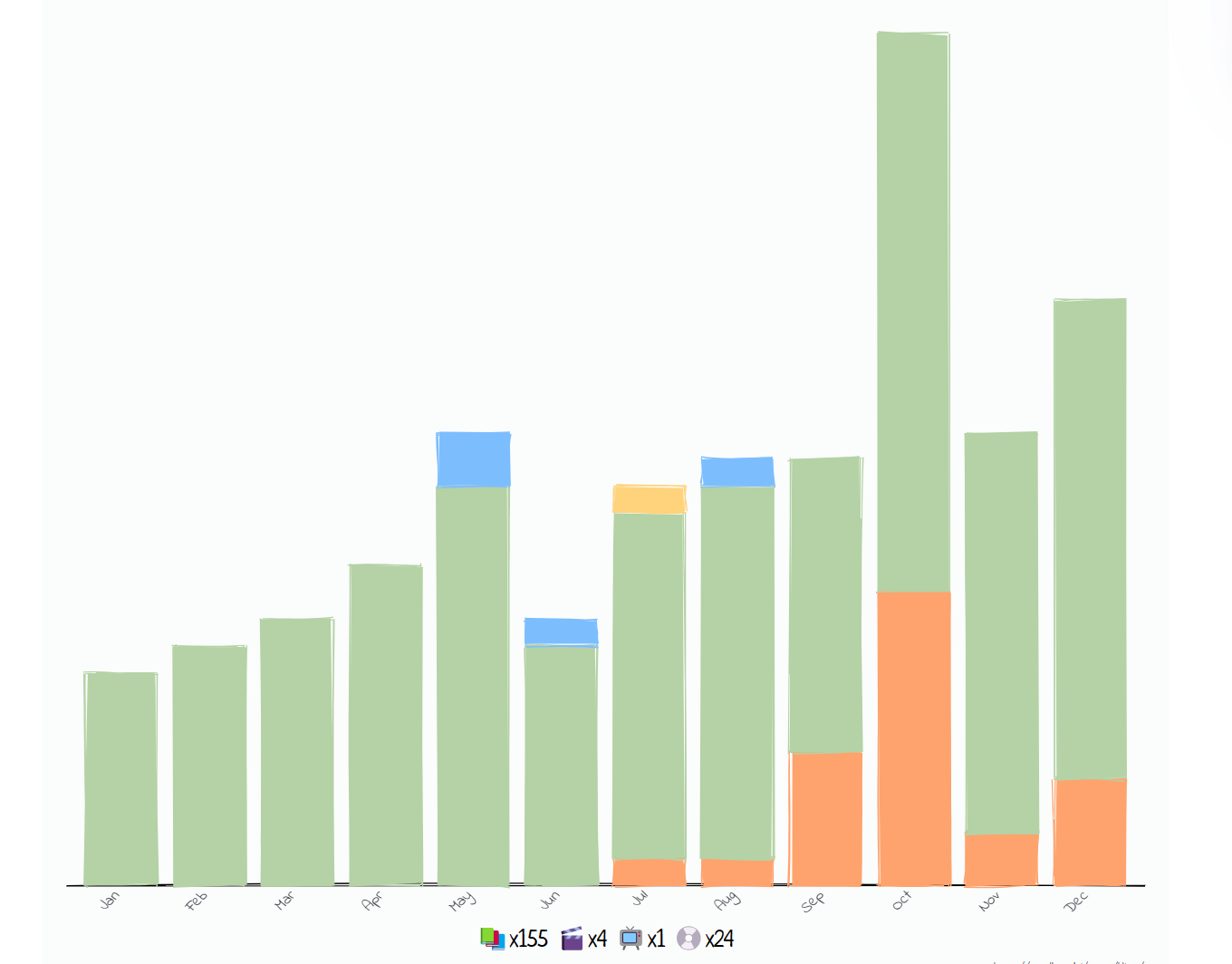

2023 年我标记的读过有 155 本,这个数字略有水分,因为有 40 来本漫画/绘本,也有几本不合胃口半途放弃。但不管怎样应该是历史上我读过最多的一年(可能也是因为这一年几乎没看网文)。若评选年度关键词,应该是自然、女性、科学(以及灌篮高手)。

过往每个月都坚持写了读书报告,这里就不再一一详述,只拎出最喜欢/印象较深的一些讲讲。

年度最爱

远东冰原上的猫头鹰

非常喜欢,满分推荐。

作者的研究对象是极为罕见的一种猫头鹰——主要以鱼为食的渔鸮,它也是世界上最大的猫头鹰,高约 60 ~ 72 cm,翼展将近两米。渔鸮的分布地有中国、日本以及俄罗斯远东。这本书的内容就是作者如何在俄罗斯找寻渔鸮并制定相关保护计划。但内容又远不仅仅如此。除了生动展现了科学研究及动物保护背后一系列的艰险,也是一篇关于远东滨海边疆区的风土人情录。

漫长的冰封冬季,在荒芜的边境森林里寻找、捕获渔鸮,为它们戴上环志,观察记录数据。付出的则是各种时不时就可能丢掉小命的探险——在已开始融化的冰面上开摩托并半途落水,差点被伐木公司封住道路困在冰天雪地全无补给的原始森林,开着皮卡涉水渡过 1.5 m 深的湍急河流。而自然对所有生物也都一样残酷:快饿死的马发出的悲鸣,落入冬日冰水里被冲走的动物,让我屏息,让我落泪。

同时,远东这片土地上的人们也提供了极其丰富的内容。神奇的孤身生活在森林里的隐士,苏联时期被迁移被遗弃的村落,男人们的终日狂饮…… 内容如此繁多,却又完全不显杂乱。有时只是短短一句话,又可窥见一些让人胆战心惊的刀锋。冷战时期在两方分别从事监视工作的两人,在数十年后却又一起在为保护渔鸮工作。为作者提供帮助的情报官员,却又清楚记得作者本人都已遗忘的生活细节,瞬间让我汗毛直竖。只能说俄罗斯这片土地实在是有太多丰富的面向。而作者为了能够继续在俄罗斯,选择了和原专业并不那么相关的工作,也让人感叹。

最末还有一个小细节,十五年后,作者最初的合作者谢尔盖的女儿也开始从事渔鸮保护工作,和作者一起出野外,让我动容。之前我一直想,在如此艰苦又全是男性的野外工作中,有志从事此业的女性该何去何从,没想到最后我居然得到了答案。

游隼

这不是一本对所有人友好的书,但如果你也曾长久凝视过天空、湖泊、森林亦或者一切无言的事物,那一定会在他的语言中沉迷。如此繁复却又如此简洁,如此诗意却又如此精确,如此华美却又如此自然。

中译本译笔极好,引用一下译者后记:

这不是一本关于鸟的书,而是一本关于成为鸟的书。关于一个人,渴望成为人以外的存在,怀着对整个自然世界的悲悯与渴求,以及对整个人类世界的厌弃和疏离。

喜欢的段落太多不过开头的这一段时不时就在我脑海中翻腾起来,就只摘录这一小部分。

我一直渴望成为外在世界的一部分,到最外面去,站到所有事物的边缘,让我这人类的污秽在虚空与寂静中被洗去,像一只狐狸在超尘灵性的冰冷的水中洗去自己的臭味;让我以一个异乡人的身份回到这小镇。游荡赐予我的奔涌的光芒,随着抵达消逝。

春满北国

完美的自然写作。一颗温柔又博学的心。

羽毛

关于羽毛的一切。

Lewis stoops to pick up a red-tinged feather lying on the path. He tells me that it belongs to a flicker, points out some of its features—rachis, vanes, calamus—then, giving it to me, says that I now hold in my hand a natural miracle.

就像开篇引用的这段所讲,羽毛是自然界的奇迹,如此简单的成分却又有如此复杂的结构,如此轻薄的质地却又拥有完美的隔热效果,更别提在不同鸟类身上还拥有如此绚丽迷人的色彩与形态。

讲羽毛的演化:

从远古时期恐龙时代讲起,从古生物演化的学界争论再到最新出土的化石证据研究,精彩纷呈,让我一度担心前面就这么好看后面作者该怎么写!

讲羽毛的功能:

如何保温,如何防水,鸟类身体不同部分的羽毛有何区别,我学会了辨认飞羽、半绒羽以及绒羽,甚至还忍不住动手画了结构图!

还有鸟类是怎样精细地利用羽毛的不同结构实现了飞行,人类又是如何从鸟类身上得到灵感飞上天空,以及羽毛与人类社会的交叉(远古饰品、近现代服装女帽装饰、做飞蝇钓等等)。

非常沉迷地读完的一本书,超级喜欢!

无敌蝇家

关于双翅目昆虫的极其精彩的论述。

说来真是不可置信,我居然在进行到最后一章时完全控制不住眼泪。我有成为蛆、苍蝇又或者蚊子的拥趸么?肯定没有。但作者饱含热情与爱的讲述不可能不打动我。整本书翻译和审校做得非常好(也略有几处瑕疵),书后给的索引和参考文献也非常有用,是 2023 年读到的最满意的科普书籍之一。

做玩偶的戈蒂

这么简单的故事却可以传递这么温柔又清晰的情感。关于艺术、自我与孤独,以及那个超越了时空的“遇见”的时刻。

延伸阅读: “希望我的绘本简洁又有力,像石头或贝壳” 。

最爱几乎被自然相关包圆了🤣,还有一些也很不错,篇幅所限无法详写,简单报个菜名吧:《鲸背月色》(但中译本物种名错得一塌糊涂)、《我们迷人的鸟》、《我的辽阔天地》。

年度催泪

我的朋友来自 1918

就像简介里说的那样,“这本书写的,是那些很小很轻的事、那些看起来无足轻重的人”。长久被隔绝在麻风康复村的老人家们,静悄悄地一个接一个逝去。作者作为朋友不愿意忘记他们,所以有了这本书。26 段人生,没有波澜壮阔的大事件,但在字里行间闪烁的都是满满的真心。

作者真诚与否,读者非常容易感知。没办法不在那些细微的生活小事间想起亲近的长辈。我被眼泪淹没了。

长长见识

亲爱的老爱尔兰

不端架子,不故作高深的专业人士写给大众读者的爱尔兰轶事集。

既有相对专业的历史、语言、民族认同等主题的深入挖掘梳理,也有现当代爱尔兰各种趣味知识介绍。并且作为男作者对爱尔兰社会存在的女性问题(堕胎权、洗衣店虐待事件等等)也不吝啬笔墨。前阵子读过的 Small Things Like These 背景也是爱尔兰这段臭名昭著的洗衣店虐待历史,这种所有书籍相连的感觉真的很奇妙呢。

我也非常喜欢书里对爱尔兰几处历史遗迹的描述,尤其是博因河谷的诺斯石墓。书中引用的这段小诗,完美形容了在深入地下的墓穴里等待冬至的第一缕晨光穿透一年的沉默到达冥者居所的震撼。

一串阳光越过时空

纤细赤裸

射进昏暗的走廊

穿过门楣上

的孔洞

细弱发丝的光线

在土地上蜿蜒

爬进最深处

的密室

然后它膨胀

再膨胀,直至

金光流泻整座圣殿

想起《塔窟东来》里(见 2022一二月读书记录 )对工匠们雕塑佛像完工那一幕的描述,那样的场景之下,堪称顿悟的时刻了吧?类似的还有光之教堂,虽然我不喜欢宗教,但人类对神灵的崇拜,却又真的诞生了一些堪称神迹的建筑。

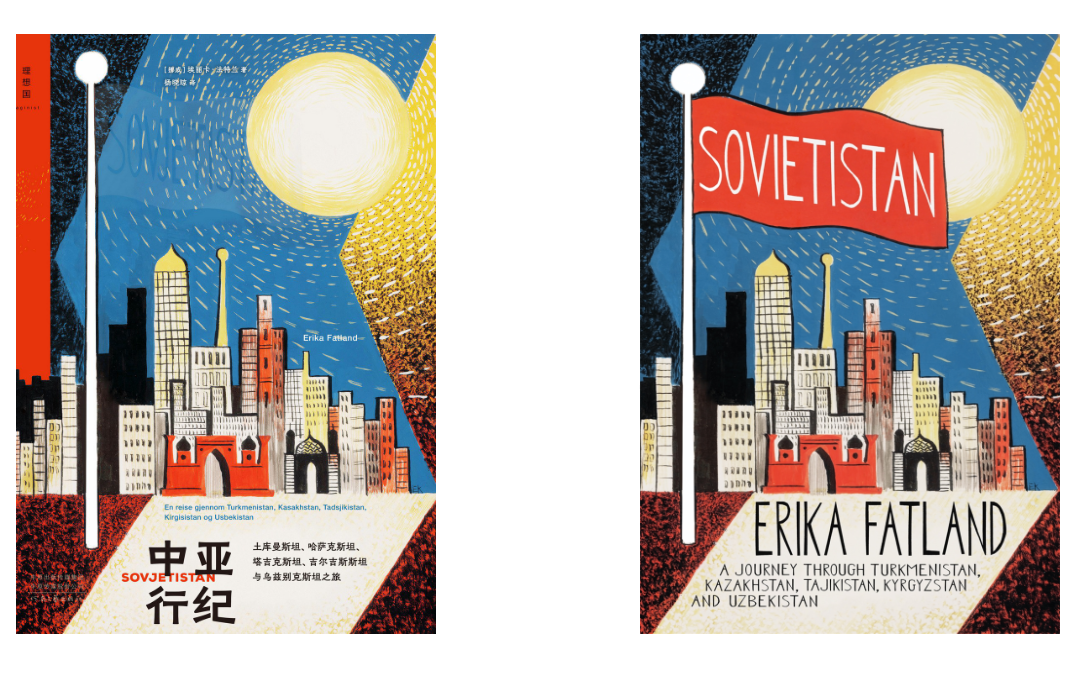

中亚行纪:土库曼斯坦、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦与乌兹别克斯坦之旅

卷首作者提到的土库曼斯坦的“地狱之门”。

卷首作者提到的土库曼斯坦的“地狱之门”。

4.5 星。

不能单纯算是游记,更像是历史+人类学的混合体。虽然对于历史的描摹占了相当多篇幅(部分章节甚至有些泛滥),但瑕不掩瑜。作者从没强调过女性视角,许多细节却让读者自然意识到,只有女性才会在意这些。

这是作者的第一本书,可以看出明显的专业训练痕迹,是非常纯熟的非虚构写作手法。我也确实在发现她只是在每个国家停留几周时有些失望,但从另一方面来说,到达、进入这几个在很多人眼中神秘(且分不清)的中亚国家本就是一项值得称赞的举动。更别提她还曾见证到非常不可思议的场景(该国要屏蔽 YouTube 的地步),见证,在场,也是一种力量。

书里描述的许多细节,让我也无可避免地联想到我在的这块地方,极权、官僚和腐败发展到极致时,做出的事件完全超出想象,我不知该庆幸还是悲哀。

读完很多天后意外看到一条关于书籍封面的讨论,左侧是中文版,右侧是原版。红旗神秘消失了,却保留了若隐若现的白色 SOVIETISTAN 文字,简直是个绝妙的隐喻。超级大国解体了,苏维埃的幽灵依然在此游荡。

汉文与东亚世界

梳理了汉字在东亚文化圈的使用和演变。有趣,虽然很多地方半懂不懂,不过作者用很多篇幅强调训读的语序总觉得没什么必要,毕竟汉语里的语序其实不太影响阅读(更何况还有众多倒装句)。

书最末提到韩国脱离汉字文化圈的一些举动,我:确实就是不关心啊。韩国人自己的历史书籍都是用的汉字,完全切割后连历史都看不懂那反正又不是我的损失。

对韩国近年这些主张,中国人好像不太关心,日本则很多人赞同,尤其是拥有进步思想的知识分子都觉得有道理,这就是当前汉字文化圈所面临的问题之一了。

另一种人生

放牧人生、The Shepherd’s View

牧人的生活。

就像封底写着的:“许多故事都在讲述一个人如何为了离开而努力工作,而这个故事则是讲述了一些人,他们努力工作,是为了留下来。”

作者出生在英国湖区的一个传统放牧家庭,中途离开家乡去牛津读大学,但最终还是选择返回湖区于家族牧场中继续劳作。阅读时我无数次地想,是会有很多人批判他对现代化、城市化的偏见,可是如果一个社会让辛勤劳作生产真正必需品的人们无法自给自足,凭什么他不能对坐在办公室里挥挥手指打打电话的人持有怨恨呢?

而他在书中写到的牧羊人生活,也会让我无数次联想到李娟的羊道三部曲。虽然工业化的车轮滚滚碾过,但东西方的传统牧业似乎还是存在如此多的相似之处。

他們説我是間諜

人类学家在多年后发现自己田野调查期间一直被秘密警察当作间谍监视,国安局里关于她的材料多达几千页,而申请档案解密后,以这些材料为原始资料,她再次回访、溯源最初的访谈对象、线人、告密者甚至国安局军官,最终完成了这本书。

我没有很喜欢它,甚至它让我再次对人类学的存在意义产生怀疑。作者一开头做田野的毫无自觉也让我只想评价她有一种“清澈的愚蠢”,但后期她阅读自己的档案过程中数次的不安、沮丧和怀疑很真实,那时有打动到我。

四星胜在题材,在威权社会,人人皆可能是告密者的环境里,人和人的关系究竟会是怎样的存在?70 年代依靠人力的罗马尼亚似乎也不能给现在被智能手机、电脑和摄像头包围的我们答案。

她的空难和她

1971 年秘鲁航空空难中,作者从三千米高空坠落,又在雨林里独自跋涉了 11 天,是这起空难唯一的生还者。经历了这样的灾难之后,她并没有对雨林产生畏惧,甚至在数十年后重回秘鲁,试图为当地建立生态保护区。

“奇迹女孩”故事养活了无数媒体,她却直到 30 年后才首度执笔讲述。整本书文学性稍逊一筹,但作者经历就足以让人屏息。不仅仅是关于空难,也是整段人生的回顾,我很喜欢她冷静理智的笔触。

而书中没有展开详述的同为生物学家的父母生平也极为传奇。她父亲在二战后花费数年从德国到达秘鲁从事研究的过程,堪比西天取经。她母亲在那个职业女性都不多见的时代,是世界知名的鸟类学家。这样的父母,才会有这样的女儿。

我现在知道了,我父母,尤其是我母亲,可能也有这种强烈的感受。我能用所有感官来感受雨林,体会动物和植物世界的无限多样性,想象生物对环境精巧的适应,觉察大自然中细微的色彩变化,感受有时候像外套一样包裹着我的、至今依然让我牵挂的各种声音,和雨林中的气味、昏暗的黄绿色光线,以及温暖又潮湿的空气。我觉得自己好像变成了一个巨大的、包罗万象的生命体的一部分,对一切都那么熟悉,可对新事物依然充满好奇。这种不断能发现新事物的可能性,正是我们科学家们对热带雨林的生物感到惊奇的原因。尤其是在潘瓜纳,我们已经在这里做了四十年研究,依然有很多未解之谜。

另外书中提及她曾被赫尔佐格说动,拍过部记录片 Wings of Hope ,不看电影的我想了半天才意识到这个名字如此熟悉是因为他在我非常喜欢的《游隼》推荐语里出现过。(世界果然是相连的!)

她来自马里乌波尔

二战期间被送往德国强制劳动的东欧劳工的后代,试图在一片空白中追寻自己的家族史。极度的压抑与黑暗,太过惨痛读的时候我完全是僵直的,没有余力去做情感上的反应。难以想象作者要怎样从这样的追述中走出来。但缓过来我也忍不住想,如果我是她的家人,起码作为她母亲姐姐的家人,我会希望被毫无保留地这样讲述吗?

清晨鱼市与深夜书桌

好想对大陆引进后的这个鸡汤名字翻白眼。台版原名《伪鱼贩指南》,父亲欠下巨额赌债,作者中断学业,接下了家中经营三代的贩鱼生意。写鱼,更写人。随笔集,各篇水准参差不齐,但我愿意给首部作品一些宽容。同为台湾新人作者,《老派少女购物路线》是中产阶层的优裕闲适,圆融却无趣。这本粗粝,但真实。全本最佳还是写祖父的『弓鱼』一篇,尖锐到足以隔空刺痛读者。(但鱼贩备孕的故事就不必讲了吧!真的全无兴趣!)

守山:我与白马雪山的三十五年

作者拍下的极为罕见的野外环境中滇金丝猴一家的照片。

作者拍下的极为罕见的野外环境中滇金丝猴一家的照片。

书写得不够好,胜在题材和主人公的经历。目前豆瓣评分高达 8.9,我猜不少人和我一样是出于鼓励心态多给了星星。口述肖林,执笔王蕾。昂翁此称(汉名肖林)的个人过往,也是中国滇金丝猴从无到有的保护历史,无论如何有这样一份记录都极为难得。

对口述人无法苛求更多,而对材料的选取和组织则考验执笔人功力——很显然不够。看得出写作者想将肖林的民族传统、宗教信仰和动物保护工作相结合,可是叙述不尽人意,还有许多完全累赘的细节。比方说肖林进藏途中碰上漂亮女孩求搭车他拒绝这种桥段有什么存在必要?但抛开这些,肖林 30 多年和白马雪山兜兜转转的牵绊,保护区巡护、野外考察、社区工作、对宗教和民族精神的思考,这些都是极其精彩的故事。对国内自然保护组织稍有了解的人也会在这本书里见到许多熟悉的名字。希望能有更多这样的故事被挖掘被讲述。

洋盘:迈阿密青年和上海小笼包

一个美国青年的上海 18 年。

是好看的,但有种苦涩的底色在,这让我回想起来有点伤心。

豆瓣短评说“就像一本平民版马男波杰克在上海的心理咨询记录”,确实非常精准。读何伟笔下的中国,我清楚地知道他是一个局外人。而这本作者和上海的距离贴近得多,自我也暴露得多。“外国人”这个标签反倒不那么重要,那种在他乡生活的漂泊感是共通的。

但也有一些不同寻常。作者一无所知地来到中国,却在数十年之后才知道自己家族曾经和中国有过多么深的渊源。他妈妈在北京街头,会用普通话数出“一、二、三、四”——那是小时候她的父亲逗她玩时教给她的。他的外祖父的兄弟姐妹们聚会,不想让家中小辈们知道他们在聊什么,会把语言切换成中文。看他去探寻家族史,百年时光就这样倏忽而过。我也从来未曾预料到,能在这本书里从另一个视角看到“八国联军”事件始末。

也看他写外国人的“一年一检”,写外国人的逐渐消失,写“中国为什么需要外国人”,再联想起荒谬的过去三年,我只有止不住的叹息。

学点科学

医学科普:读库《医学大神》系列,十四本都很好看!

演化史:《地球生命小史》、《47 种生物讲述的地球生命故事》。

天气:《天气的秘密》。

女人的事

读了非常多女作家的书,有随笔、回忆录、小说以及科普。我其实读书时并不会特意关注作者性别,只能说有些男作者写的东西实在是不堪入目让人无法容忍。罗列一下觉得还不错或者比较有意思的,排名不分先后。

- 暮色将尽

- 痛快的日子

- 东京八平米

- 献给爱与子宫的花束

- 被遗弃的日子

- 明亮的夜晚

- 白发阿娥与其他

- 性别攸关

- Consent: A Memoir

- 她的空难和她

- 寻味东西

- 记一忘三二

- 阿勒泰的角落

年度最讨厌

天真的人类学家

太差了。但评分实在太高我就顶着“到底有什么地方好笑”的倔强疑问硬是看完了第一部。可以下结论,烂到家了!除了偏见、刻板印象、凝视和猎奇,我真的不知道它有什么值得推荐的。哦,好笑,确实有,作者被他以为是牙医其实是牙医的修理工的人二话不说拔掉了两颗门牙,我笑了,幸灾乐祸哈哈大笑,活该!

整本书充满了 ego 撑破宇宙的白男的自我关注,谁关心你如何过海关买机票骗经费?用一种刻意的戏谑轻佻描述田野调查。把偏见当有趣,用无知当借口。给我的印象是什么呢,就是白男 stand-up comedian 站在台上大讲种族和女性笑话,还自以为幽默风趣得不得了。

动辄称人“老女人” 、“胖女人”,关注点都在下三路,故意迎合市场的猎奇心理,讲的都是什么割礼、睾丸、性交。我全程都在不停地批注 “???”,对作者的态度极其不满。

简单举个例:

唯有这种时候我才觉得多瓦悠人可怜,认为他们的生活形态的确不如西方人。除此之外,他们享受自由以及啤酒、女人带来的感官满足,自觉富足与自尊。

作者如此自然地把多瓦悠女人剔除开外,似乎多瓦悠人就只是多瓦悠男人组成的。

这种书顶着 “人类学” 的名头真是这个学科的耻辱。我要是该学科专业人士会想暗杀作者好吗!

听客溪的朝圣

宣传语是:当代自然写作典范,更胜 XX(一堆自然文学名作)一筹!

而我没读完,非常生气。

坦白说吧,我不能容忍还有当代作家是一神教的忠贞信徒并且傲慢地认为世界是她的“神”的造物。承认作者有一些非常精妙的句子和非常准确的观察,可不时出现的对上帝的赞颂,这种精神污染我无法忍受。自然万物不是你对你的天父献赞歌的工具。我只想竖中指并对作者说,FUCK YOUR GOD。

Comments